Héritage de l’explosion techno numérique des années nonante et de la croissance urbaine, les smart cities ont bénéficié d’un terreau favorable pour s’implémenter. Si dix-neuf années se sont déjà écoulées depuis le défi de décongestion des centres urbains lancé par Bill Clinton au géant du numérique Cisco, la « ville du futur » ne relève plus totalement de la science-fiction. Dans la littérature, on cite couramment comme exemple les villes de Singapour, Séoul et Barcelone.

Preuve de cet engouement chez nous, en 2015, a été créé le Smart City Institute ; véritable centre de recherches universitaires dédié aux territoires durables et intelligents. Cet institut a pour rôle de référent académique Smart Region de la Région wallonne au travers de son programme Digital Wallonia. Ses missions se déclinent autour de quatre grands axes : la recherche, la formation, la sensibilisation et l’accompagnement des territoires wallons. La Région de Bruxelles-Capitale encourage également cette implémentation avec son projet de « Brussels Smart City » en collaboration avec le CIRB . Les villes intelligentes s’inscrivent clairement dans l’approche numérique de nos Régions comme en témoignent les nombreux nouveaux appels à projets, et structures d’accompagnement... On peut citer quelques exemples comme l’appel à projets « Territoires intelligents » en Région wallonne, ayant notamment pour objectif d’encourager les villes et communes wallonnes à développer des projets numériques, en matière d’énergie, d’environnement, de mobilité ou encore de gouvernance. En Région bruxelloise, le projet Fibru , dont la commercialisation a commencé en 2024 mais ne couvre pas tout le territoire de la Région, traduisait une volonté d’accélérer le processus d’appui digital au territoire . Concomitamment, l’Union européenne y fait référence dans son agenda urbain via notamment la « Stratégie Europe 2020 » . Elle vise une croissance durable, inclusive et intelligente grâce à une meilleure utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la gestion des services urbains, des infrastructures et de l’environnement citadin. Ceci démontre bien la place du numérique en matière de développement urbain visé pour les prochaines années. Chacune des échelles territoriales pourra (ou pas) s’approprier cette nouvelle manière de « construire et de vivre » la ville.

Mais, la question principale n’est-elle pas simplement : comment garantir une qualité de vie à l’ensemble des citoyens dans ces espaces en développement et en densification ? Les smart cities pourraient apporter des pistes de solutions à cette vaste interrogation. Néanmoins, est-ce la bonne voie à emprunter ? Souhaite-t-on vivre dans des villes administrées par des codes binaires, des algorithmes, des objets connectés au service d’ambitions prométhéennes ? Faut-il poursuivre cette quête de la numérisation de nos territoires, s’en inspirer ou s’en dessaisir ? L’utopie pourrait-elle se transformer en dystopie ? Sujet à controverse, les smart cities suscitent pas mal de questionnements idéologiques, écologiques, technologiques… Mais, comme trop souvent, on peut observer que le progrès se développe plus rapidement que la réflexion éthique. Au travers des villes connectées, c’est le progrès lui-même qui peut-être questionné …

Cette analyse aura pour objectif principal d’interroger ces nouveaux modèles de développement et de gestion de nos villes. Nous essayerons de répondre modestement quant au sens à donner à cette évolution. Ce texte n’est donc pas un état des lieux exhaustif des potentialités offertes par les smart cities, et encore moins une approche technique. Par contre, la conjoncture est propice à la critique, au bilan d’un modèle de développement urbain qui s’inscrit de plus en plus dans le paysage de nos villes. Dans un premier temps, un exercice sémantique sur le syntagme « smart city » sera proposé pour faciliter son appropriation. Ensuite, cette analyse s’attardera sur les principaux atouts et menaces du modèle de ville connectée. Finalement, une suggestion aux antipodes de la smart city sera proposée : la ville simplicitaire. Et nous terminerons par quelques recommandations afin que les villes s’inscrivent dans un développement soutenable et plus résilient.

Même si tout a commencé au début des années 2000 dans le quartier hyper connecté de Songdo en Corée du Sud, la paternité des villes intelligentes demeure difficile à attribuer. Nous verrons qu’il n’y a pas plus de consensus sur sa définition que de facto sur son opérationnalité. Sans trop nous attarder, le terme « smart », traduit généralement par « intelligent », pose lui-même une série d’interrogations. En quoi une ville peut-elle être intelligente ? Ce néologisme laisserait-il supposer que nos villes ou leurs concepteurs n’étaient pas assez éveillés ; et balayerait ainsi des siècles d’urbanisme et de politique de la ville ? Ou bien la ville dotée d’une forme d’intelligence serait-elle en capacité, cognitivement parlant, d’apprendre par elle-même, ce qui est le principe même de l’intelligence artificielle ? Le problème ne réside pas uniquement en sa définition généraliste et floue, mais aussi dans ses balises. À partir de quand peut-on s’autoproclamer smart city ? Effectivement, il n’est pas rare d’observer certaines villes ou certains territoires se décerner le titre de « smart » lorsqu’un espace est équipé d’une série de capteurs.

À titre d’exemple, voici deux définitions de smart cities.

En 2015, l’Union Internationale des Télécommunications, agence des Nations Unies spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication, a déterminé la Smart city comme « une ville faisant usage des technologies de l’information et de la communication TIC, afin d’“ améliorer la qualité de vie, l’efficacité de l’exploitation et des services urbains, et la compétitivité ” tout en prenant en considération les “ besoins des générations présentes et futures en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et environnementaux ” » . Pour Michael Batty, architecte-urbaniste et géographe professeur à University College London, les smart cities sont « des villes structurées par la genèse, la collecte, la gestion et le traitement instantanés et automatisés du big data et des données urbaines produits en permanence par la technologisation des espaces et des réseaux urbains » .

Par ces définitions, on observe une différence notable dans leurs principales intentions. La première s’appuie davantage sur les finalités de la smart city comme catalyseur de la qualité du cadre de vie. Sous cette première définition, on y retrouve la grande majorité des villes intelligentes possédant une historicité et une vie déjà bien présente dans la cité. Le processus sera généralement transitoire et progressif. Citons comme exemple, Liège, Oslo ou encore Londres. La deuxième définition quant à elle mettra plus en évidence les moyens nécessaires et sa forme comme étant l’expression urbanistique de l’informatique ubiquitaire et des objets connectés. Ce modèle de développement constituera généralement l’option de villes nouvelles avec une volonté de systématisation de la numérisation. Les exemples de Songdo en Corée du sud, de Xiongan en Chine ou de Masdar City à Abou Dabi en sont de parfaites illustrations.

Même s’il n’existe pas stricto sensu de label international définissant une ville comme étant smart, une multitude de classements sont diffusés chaque année récompensant « les bons élèves smart ». Un des index est produit par la Swiss business school Institute of Management Development et l’université de technologie et de design de Singapour (SUTD). Il est construit sur base d’indicateurs au sein de huit catégories : l’économie, la gouvernance, la technologie, la santé, la mobilité, l’environnement, la qualité de vie et la durabilité. En 2024, le top 5 était composé de : Zurich (Suisse), Oslo (Norvège), Canberra (Australie), Genève (Suisse) et Singapour (Singapour). Toujours selon ce classement, Bruxelles apparaît en 40e position sur 142 villes dans le monde devant des villes comme Barcelone, 81e ; San Francisco ; 75e ; Paris , 49e ; et Tokyo, 86e . Avec toute la prudence liée à ce genre de classement, on peut souligner que ces dernières années notre capitale améliore la qualité globale de sa « smartitude » .

Prenons un peu de hauteur, et posons-nous la question de la place qu’occupent/occuperont nos villes intelligentes dans l’histoire de nos territoires ? Dernièrement, comment est-on passé de la « ville durable » à la « ville intelligente » dans la rhétorique urbaine ? On peut clairement s’interroger sur la continuité entre ces deux philosophies de développement de nos villes ! « La ville durable voulait et veut sauver la planète… Cette ambition peu contestable dans sa formalisation a longtemps fait taire les critiques. Plus ambiguë dans ses objectifs, la ville intelligente a plus rapidement suscité les méfiances, entre suspicion de surveillance généralisée par les pouvoirs publics et mainmise des capitaux privés sur l’administration des villes » , mettant en lumière certaines limites des villes intelligentes et amorçant une partie de l’explication de la défiance, voire du scepticisme des citoyens sur lesquels nous reviendrons plus loin.

L’absence d’unanimité sur leur définition, paradoxalement, demeure propice à leur diffusion. Il est vrai qu’elles apparaissent comme un cristal aux mille facettes, complexe, protéiforme offrant de nombreuses opportunités pour répondre à des réalités et besoins extrêmement diversifiés. Elle s’inscrit dans des territoires et la spécificité de chacune d’entre elles se construit sur des besoins et des visions propres. La ville intelligente reste foncièrement une construction contextualisée trop peu mise en débat avec l’ensemble des acteurs. Le « piège » trop souvent observé lors de l’introduction de nouvelles technologies réside en l’exclusion sous prétexte de cette trop grande complexité et technicité. Tout comme la 5G, les projets smart sont régulièrement présentés comme des produits finis où les débats ne sont menés qu’à la marge.

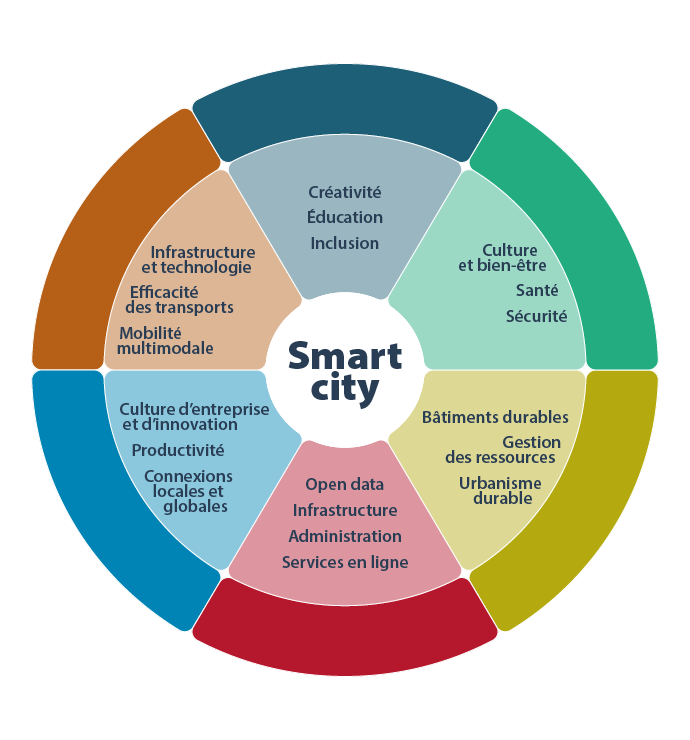

Dans quels domaines la smart city peut-elle s’exprimer ? Elle peut se traduire dans l’ensemble des dimensions de la « vie » d’une ville. Ci-joint un schéma reprenant les principaux items généralement rencontrés. Comme on peut le constater, les possibilités sont extrêmement variées, mais mettent fin aussi – pour le moment – à tout fantasme d’une ville smart à 100% !

Dans une logique solutionniste et de services rendus aux usagers, les villes connectées, véritables tableaux polyptyque et holistique, semblent ainsi offrir des réponses aux grands enjeux des territoires. Malgré un discours universaliste, les dimensions smart ne sont pas l’apanage des villes riches des pays du Nord, en effet des villes comme Cotonou au Bénin ou encore Le Caire en Egypte s’en emparent aussi. Plus largement, on peut décliner le concept « smart » à toutes les échelles et tous les secteurs (smart ruralité, smart région, smart street…).

Les smart cities facilitent l’intelligibilité des usages de la ville, car être mieux informé, c’est être en capacité de mieux gérer. On peut donc dire que les données récoltées constituent un véritable atout d’aide à la décision pour les différents acteurs de la ville (politiques, administrations, partenaires et citoyens) … pour peu qu’ils y aient accès, puissent les exploiter, et en garder la maîtrise. Il s’agit aussi d’une réponse au déficit des connaissances de l’usage de la ville qui s’est d’ailleurs fortement complexifié ces dernières décennies. Hormis quelques études très coûteuses, les bases de données, indispensables à une bonne planification et gestion de nos villes, sont souvent trop simplistes notamment dans leur dimension temporelle. Thierry Paquot, professeur émérite à l’Institut d’urbanisme de Paris (université Paris-Est Créteil) souligne que la ville intelligente a introduit le temps à l’espace (chrono-aménagement) permettant une plus grande adaptabilité aux changements (résilience des territoires) . En termes de qualité d’informations, la smart city équivaut à passer de la 2D à la 3D. Désormais, elle s’intéresse plus au métabolisme (son fonctionnement et son interactivité) qu’à sa morphologie (somme d’éléments qui la composent).

Autre atout intéressant pour les administrations, l’interconnectivité des données est un plus, mais passe également par une interconnectivité des services encore trop fréquemment cloisonnés. L’open data , par la libre circulation des données, faciliterait également le franchissement des frontières organisationnelles et/ou institutionnelles. Cette démocratisation de l’information rendrait visibles les flux, les consommations auprès de tous. Première étape vers l’adaptation et la résilience des villes et de leurs habitants.

Nous allons parcourir quelques exemples concrets d’usages smart afin d’éclairer la potentialité que peuvent représenter ces villes connectées.

Le smart water management peut constituer un atout supplémentaire dans la lutte contre les inondations. Par exemple, la société Hydroscan située à Gembloux y travaille résolument. Leur algorithme combine les données de radars d’averses en temps réel, avec des cartes d’inondations pluviales déjà élaborées ? Hydroscan traduit ces données en prévision d’inondations en temps réel jusqu’au niveau de la rue ; une piste intéressante face à des évènements récurrents et fortement coûteux en vies et argent. Ce type d’outil « offrira » à la Région wallonne une meilleure compréhension de la gestion des risques et leur prévention.

Autre exemple, la fluidité de la mobilité reste une des préoccupations majeures des villes. La smart mobilité peut proposer des pistes de solutions à des problèmes complexes : congestion, pollution, baisse d’attractivité… Ainsi, la ville de Mons est équipée d’un projet Smart Parking. Celui-ci comprend notamment des capteurs sur chaque place de stationnement. Une application propose aux conducteurs d’être guidés vers une place libre, voire même de réserver celle-ci à l’avance. Cette solution permet une réduction des pertes de temps liées à la recherche d’un stationnement . On pourrait imaginer des recherches plus fines via application : places pour personnes en situation de handicap, courte ou longue durée, véhicules lourds… Les possibilités sont évidemment très larges. Les systèmes de mutualisation au sein d’une ville connectée peuvent également être très bénéfiques en matière de mobilité. Selon Bruxelles Mobilité, le car sharing permettrait de soustraire de l’espace public de cinq à dix voitures par voiture partagée .

Le projet « smart led lighting » a permis à la ville de Wavre de réaliser 82% d’économies via son éclairage public intelligent équipé de 282 capteurs de présence. Ce système adapte l’éclairage public de façon dynamique ou « à la demande », c’est-à-dire uniquement en présence d’usagers sur la voirie, qu’il s’agisse d’un piéton, d’un vélo ou d’une voiture . Les économies d’énergies et d’argent sont les principaux moteurs de ce genre d’installations. Les habitants sont généralement perturbés au début ; cette impression d’être suivi par la lumière, par quelque chose, par quelqu’un… Mais, une fois passées ces premières appréhensions, le sentiment de sécurité semble maintenu.

En matière de lutte contre l’inaccessibilité numérique, la ville de Tintigny a décidé de se doter de 13 bornes wifi dans l’espace public offrant un réseau internet gratuit à l’ensemble des citoyens. Ces installations pour un montant de trente-cinq mille euros ont été financées à hauteur de vingt mille euros par la commune . La démarche se voulait aussi être un service aux touristes et gens de passage sur leur territoire aux nombreux atouts.

Les services aux citoyens au sein de l’administration ne sont pas en reste non plus. À Bruxelles, l’e-administration via son IRISbox permet aux habitants de réaliser toute une série de démarches en ligne (extraits d’acte, changement d’adresse, certificats…). Il s’agit d’un gain de temps pour l’administration et pour les citoyens… pour peu qu’ils soient en possession d’une carte belge, d’un lecteur de carte et enfin d’un ordinateur... Ce qui est loin d’être le cas en particulier pour des publics plus précarisés ou plus âgés nécessitant toujours un accompagnement. La cohabitation de ces outils numériques avec les guichets traditionnels reste donc primordiale.

À Flobecq, des solutions innovantes ont été développées par Proximus grâce au soutien de la Région wallonne via l'appel à projets Digital Wallonia, lui-même financé dans le cadre du plan de relance. La ville s’est dotée de toute une série de technologies pour améliorer le quotidien des Flobecquois. Par exemple, l’éclairage Omniflow y augmente la sécurité des traversées de passages pour piétons via des capteurs, des caméras et de l’intelligence artificielle. On peut également compter sur des parkings sécurisés par des éclairages et des caméras de surveillance diminuant ainsi le sentiment d’insécurité. Des capteurs environnementaux ont aussi été déployés pour mesurer la qualité de l'air, et pouvoir agir rapidement en cas de besoin.

Au niveau touristique, la ville de Sanya en Chine a mis en place un système qui accompagne la gestion des lieux touristiques. Comment ? Une puce est insérée aux tickets d’entrée. Le système est conçu pour gérer le nombre de visiteurs sur les sites patrimoniaux, eux-mêmes contrôlés par un ensemble de capteurs (qualité de l’air, densité humaine, consommation électrique). Ici, la technologie se met au service qualitatif de l’expérience touristique…et de la surveillance.

Au sein des villes intelligentes, le numérique peut-il doper la démocratie ? Une approche plus centrée sur les habitants tend à considérer la smart city comme un lieu de renouvellement de la démocratie en réduisant la distance entre les citoyens et les politiques. Pour d’autres, la technologie rime avec entraves aux débats démocratiques comme pour Irénée Régnauld et Yaël Benayoun dans leur essai Technologie partout, démocratie nulle part (respectivement chercheur associé à l’Université Technologie de Compiègne et consultante – chercheuse indépendante en sociologie cofondateurs du Mouton numérique). Cet aspect a été développé dans ce cahier du numérique au travers de l’étude de notre collègue Philippe Courteille. Autre point de vue intéressant, sur la smart gouvernance, Francis Pisani, dans son livre Voyage dans les villes intelligentes entre datapolis et participolis, pose le problème sous forme de tension entre deux pôles : datapolis, la ville entièrement gérée à partir des données recueillies par l’infrastructure technologique, et participolis, la cité dans laquelle les citoyens participent au design et à la gestion de l’espace dans lequel ils vivent. Si l’avènement du citoyen 2.0 n’est pas pour demain, aborder la question sous forme de « tension » peut sembler intéressant. Cette question de la smart gouvernance est tellement prégnante, mais aussi complexe, qu’elle mériterait une analyse en elle-même.

Les sentiments citoyens vis-à-vis des smart cities semblent contrastés oscillant entre enthousiasme et défiance voire méfiance. L’émergence de ces nouveaux modèles urbains techno et datacentrés rend, par des équipements invisibles et des intentions peu transparentes, la ville intelligente paradoxalement inintelligible pour les citoyens.

C’est parfois même l’objectif et la vision politique qui sont remis en question. En effet, lorsque la finalité consiste plus en un outil géomarketing et d’attractivité qui nourrit l’égoconception et/ou égoconstruction de certains décideurs et technocrates, généralement les besoins des habitants ont peu de chance d’être rencontrés. Le danger serait de produire une ville disruptive sans réelle continuité urbanistique, sociale, environnementale…

De manière plus concrète, une smart city présente d’innombrables faiblesses à même de mettre parfois en péril la bonne gestion de la cité. En voici, quelques exemples.

Les villes intelligentes s’exposent au piratage de leurs systèmes de gestion numérique. Certaines villes seront plus sujettes que d’autres face aux hackers de plus en plus nombreux. Une étude de 2020 de l’Université de Berkeley en Californie, appuyée par l’expertise de 76 spécialistes en cybersécurité, défend que certains systèmes sont plus fragiles face à ces attaques. Dans leur rapport, les chercheurs rappellent que les systèmes d’urgence, de surveillance et certains types de signalisation routière, seraient les plus vulnérables. A contrario, les systèmes de gestion de l’eau seraient parmi les plus sûrs . Malgré cela, en 2021, dans la ville de Oldsmar (Floride), une intrusion a eu lieu sur le système de gestion de l’eau permettant au pirate de changer temporairement les concentrations chimiques dans un système approvisionnement d’eau de ville . Heureusement, sans trop de conséquences, car le piratage a été rapidement observé et les concentrations normales rétablies.

Autre exemple, le 1er septembre 2022, la société Yandex (équivalent de Google en Russie) s’est vu envoyer des dizaines de taxis à la même adresse à Moscou créant un embouteillage monstrueux. Si la situation a été relativement vite restaurée, elle démontre la fragilité et l’exposition des systèmes centralisés.

À cela s’ajoutent toutes les défaillances et pannes des différents réseaux. Sans rentrer dans une trop grande technicité, il est assez facile d’imaginer des situations bien plus dramatiques que celles-ci ! En plus des pannes d’électricité, une diffusion de données personnelles ou de paiement serait particulièrement à craindre. Pour exemple, en mai 2022, le groupe de hackers Lockbit a exigé une rançon auprès de l’intercommunale des soins de santé Vivalia (province du Luxembourg) suite à une cyberattaque au sein de six hôpitaux. La menace brandie demeurait en la diffusion d’informations personnelles de patients et de membres du personnel. Une évaluation des risques, des systèmes de protection et de leur réversibilité reste de ce fait fondamental. Quels sont les backups présents ? Quelle résilience les systèmes interconnectés offrent-ils en cas de dysfonctionnement ? Le coût de cette cybersécurité, généralement externalisée, se chiffre en millions d’euros pour des grandes villes… tout comme les conséquences d’une cyberattaque… Ces protections évoluent parallèlement au développement de nouvelles technologies, rendant obsolètes, ou inopérants, les outils sécuritaires d’une précédente génération. En cela, il est parfois impossible de mettre à jour des systèmes devenus fragiles, qui nous font dépendre de fabricants, de ressources limitées et dont l’obsolescence est encore trop souvent programmée.

Autre difficulté, les smart cities, synonymes d’innovation, représentent un véritable casse-tête juridique pour l’ensemble des acteurs (citoyens, administrations, politiques, sociétés privées…). En effet, les cadres légaux ne sont pas toujours adaptés à l’inclusion des nouvelles dimensions de ces villes. À l’heure où la juridiction sur la protection des données n’est pas encore consolidée, comment digérer cette dimension, incontestable soubassement des villes intelligentes ? L’ouverture et l’utilisation des données restent au cœur de la stratégie des grands groupes du numérique, qui exploitent ces « vides juridiques » afin de maximiser les profits via la réutilisation et la vente de données. Le règlement général sur la protection des données (RGPD), ou plus techniquement règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil définit les contours de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il semble néanmoins insuffisant pour garantir l’anonymisation systématique des données et le « droit à l’intimité numérique ». De la même manière que nous protégeons notre intimité au cœur de nos foyers, nous devrions pouvoir également le faire au sein de la sphère numérique des bases de données des villes intelligentes. Ce choix doit rester possible, conscient et volontaire.

Quelle réelle empreinte environnementale pour ces villes parfois suréquipées ? Réponse difficilement appréciable. Et pourtant, la plupart des villes 2.0 et leurs opérateurs ignorent ou n’assument pas cette question arguant de solides bilans carbone. Cette question est pourtant cruciale dans le débat relatif à la pertinence du développement de ces villes. Il concerne aussi bien la production de leurs équipements, leurs usages, et leur recyclabilité. Quel est le rapport bilan carbone/coûts/bénéfices pour la ville ? Les impacts environnementaux, humains, géostratégiques… dépassent largement les frontières locales ! Pour illustrer ce propos, les villes intelligentes sont très gourmandes en capteurs, semi-conducteurs et autres composants. L’industrie des micropuces, actuellement toujours en crise, est l’une des plus consommatrices au monde en ressources et la souveraineté européenne en la matière est extrêmement faible. Clairement, ces productions sont décentralisées hors Europe, et plus particulièrement en Corée du Sud, à Taïwan et en Chine. À eux trois, ils représentaient, en 2022, 70% de la production mondiale des semi-conducteurs .

Autre pierre d’achoppement, la question de l’empreinte carbone de l’ensemble de ces équipements et de leur fonctionnement reste trop peu objectivée mettant à mal les vertus des smart cities et la cohérence des discours sur leurs bénéfices environnementaux tant vantés par les villes et les opérateurs de services. Quasiment jamais, des chiffres qui mettent en balance le coût-bénéfice environnemental entre la production, la consommation et le démantèlement de l’ensemble des composants d’un projet smart ne semblent disponibles. L’exemple des éclairages LED pour l’espace public constitue une réelle économie d’énergie par rapport aux ampoules à décharge à haute densité, mais une fois connectés ces éclairages consomment de l’électricité en permanence, les capteurs ont un cycle de vie… Sans compter que le stockage et la circulation des données via notamment les data centers consomment de plus en plus d’énergie. « La consommation des data centers croît de manière rapide avec l’arrivée de l’IA. Une requête auprès de ChatGPT consommerait ainsi 10 fois plus qu’une recherche Google et la consommation pourrait augmenter de 160% d’ici 2030 », selon Goldman Sachs . Comment un acteur public peut-il s’assurer de faire un choix environnemental au bilan carbone positif sans cette objectivation ?

Au-delà d’un bilan carbone en questionnement, comment garantir pour les smart cities le « service après-vente » et la continuité de production dans un marché mondial extrêmement tendu. D’après la société Gartner , on comptait, en 2020, 9,4 milliards d’objets connectés et 2,5 trillions d’octets de données générées chaque jour selon IBM . Le coût énergétique, la pollution engendrée par les serveurs ou encore la fabrication de ces objets connectés sont gargantuesques. Faisons un exercice simple. En 2023, Charleroi totalisait 23 850 lampes publiques . Si dans un projet de smart lighting, la ville ambitionnait de convertir l’entièreté de son réseau en gestion intelligente ce serait autant de capteurs, de détecteurs de présence nécessaires à son fonctionnement. Est-ce rentable ou bénéfique en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie de ces équipements pour la ville, et plus globalement pour la planète ? La réponse est probablement non avec une efficacité aléatoire et une utilité réelle discutable. C’est sans compter sur les investissements pharaoniques requis pour des villes prises à la gorge financièrement. En revanche, opérer un choix éclairé (sans jeu de mots) en sélectionnant des « spots » prioritaires s’avèrerait plus pertinent, plus en phase avec des objectifs environnementaux soutenus initialement.

Autre point noir au tableau ; la ville intelligente est perçue, et parfois utilisée, comme outil de surveillance panoptique . Même si la ville intelligente peut être inclusive comme évoqué précédemment et sans tomber dans la caricature du totalitarisme numérique, elle peut se révéler très dangereuse dans ses dérives sécuritaires et autoritaires. On le sait, le risque est d’estomper la frontière entre les données personnelles et publiques. Concilier smart cities et vie privée restera un travail d’équilibriste. Selon Amnesty International, les villes intelligentes offrent un terreau propice à la surveillance numérique et discriminatoire. L’exemple de la persécution des Ouïghours en Chine est révélateur. Ce système de reconnaissance faciale est également capable de déterminer des « caractéristiques ethniques » et de les regrouper sous une étiquette, par exemple Han ou Ouïghour. Les informations recueillies par le système sont suffisantes pour déterminer où la personne est allée, quand et pour combien de temps, et permettent d’esquisser un tableau complet de la vie quotidienne de quelqu’un. Plus récemment chez nous, l’utilisation de drones pendant la crise covid où la police pouvait constater les rassemblements et diffuser des consignes à respecter. Dans de nombreux domaines, l’histoire a démontré que technologisation rime régulièrement avec déresponsabilisation. Même si ces technologies peuvent présenter des atouts intéressants, elles posent de nombreuses questions éthiques, juridiques… Rappelons que l’utilisation d’un drone par la police pour repérer une infraction dans un espace privé est interdite, et seul son usage dans un espace public est possible, mais conditionné notamment à la transparence de son utilisation. En effet, la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 explique clairement les cas d’utilisation de caméras mobiles, drones compris. De plus, la circulaire ministérielle du 25 juin 2019 réglant l’usage de drones par les services de police et de secours définit quant à elle les exigences techniques pour les utiliser.

Cette absence de transparence sur le processus de « smartification » des territoires provoque des réactions urticantes dans certains cas, pour peu que les citoyens en aient écho. Bel exemple, la ville de Toronto en a fait les frais en 2017. Suite à un marché public, la ville a attribué à Sidewalk Labs (filiale de Google) la réhabilitation d’une friche portuaire urbaine pour en faire une vitrine publicitaire des nouvelles technologies. Cette société s’était engagée à financer l’entièreté du programme. Quelle aubaine pour une ville comme Toronto ! Le projet était passé de 5 à 77 hectares pour un budget de près de 1,3 milliard de dollars . C’était sans compter sur un mouvement citoyen ! David contre Goliath. Les citoyens et associations ont gagné le bras de fer et le projet n’a finalement pas vu le jour. Quels étaient les arguments des associations ? Excès de caméras, de capteurs, opacité sur le respect de la vie privée et des données ainsi que leurs exploitations voire leur commercialisation. La ville de Toronto a essayé de sous-traiter via Waterfront pour « rassurer » les habitants. Rien n’y a fait. La confiance était rompue. Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience ? Tout d’abord, qu’il existe toujours des lieux de vigilance et de résistance citoyens efficaces. Ensuite, que les entreprises ne peuvent pas s’associer au secteur public aussi facilement sans en définir précisément les contours avec les citoyens, « clients finaux » de la ville connectée pour reprendre un terme utilisé par les opérateurs.

Comme nous venons de le voir dans le cas de la ville de Toronto, n’oublions pas que les smart cities s’appuient, depuis leurs débuts, sur des démarches néolibérales 2.0 de groupes assoiffés par de nouveaux marchés. On y retrouve les grandes sociétés du monde numérique comme IBM, Huawai, Verizon, Cisco, Google… mais aussi des entreprises plus spécifiques comme Vinci, Urbanflow ou CITEOS. Par ces nouveaux partenariats publics/privés, nous assistons à une nouvelle forme de privatisation de la chose publique sous couvert d’accords de confidentialité imposés pour « protéger » des technologies innovantes (brevets technologiques). Ainsi, les grands gagnants seront ces acteurs privés alléguant détenir les solutions auprès des autorités locales souvent dépassées face à ces enjeux majeurs. Ce « solutionnisme » d’urgence ou l’approche thérapeutique d’une ville malade en devient le principal argument de collaboration. Ces sociétés se présentent comme le « messie » fournissant une solution « all inclusive » séduisante, ou dans une moindre mesure un service d’accompagnement. Dans un tel contexte et sans vigilance de la part de nos décideurs, nous assisterons/assistons à une privatisation progressive de nos services publics face à la place croissante du secteur privé dans la conception des stratégies urbaines. Nous passerions de la ville des élus à la ville des entreprises ; deux modèles ayant déjà démontré leurs limites. Prenons un cas extrême pour en illustrer les dérives possibles.

En Arabie saoudite, la ville de King Abdullah Economic City (KAEC) a pour objectif d’être un fleuron du « smart » avec près de deux millions d’habitants d’ici à 2035. Un partenariat public-privé a été conclu entre le gouvernement saoudien et un groupe immobilier de Dubaï, Emaar Properties. La ville n’a même plus de dirigeants politiques à sa tête. Elle est administrée par le président-directeur général d’Emaar Economic City (EEC), Fahd Al Rasheed . Dans ce cas précis, le privé s’est substitué au politique.

En outre, ces mastodontes commerciaux arrivent avec des moyens considérables créant un rapport de force inversé par des contractualisations les protégeant, et extrêmement bien ficelées. Les marchés publics pour équiper nos villes sont de plus en plus complexes avec des sociétés juridiquement mieux armées pour garder la main. Autre difficulté rencontrée par les acteurs locaux, l’animation, la gestion et l’entretien se complexifient. Là aussi, les administrations n’auront pas toujours les moyens en personnels, en formations, financiers… pour assumer ces nouvelles fonctions. Fait parfois aggravant, la traçabilité de certaines sociétés ayant leur siège dans des paradis fiscaux ou leur volatilité pourrait également mettre en péril le suivi des projets (entretien et mises à jour des équipements et des systèmes). Les questions éthiques vis-à-vis de ces grands groupes sont donc particulièrement préoccupantes. Prenons le cas de la ville de Valenciennes. Elle s’est vu offrir gratuitement un système de surveillance par la société Huawai cultivant des liens étroits avec le gouvernement chinois. La ville devient non seulement un support publicitaire pour cette société, mais par ailleurs ces caméras ont aussi la possibilité technique de reconnaissance faciale telle qu’utilisée en Chine. Même si son usage est interdit en France et donc non-opérante, la stratégie du pied-dans-la-porte est en marche .

De manière générale, équiper une ville numériquement coûte très cher. Selon une étude menée par Mordor Intelligence , la taille du marché des villes intelligentes est estimée à 1,36 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,84 billions de dollars d’ici 2029, avec une croissance de 23,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029) . À titre d’information, la Région wallonne investit 26,5 millions d’euros dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie (PRW) pour amplifier les actions liées à la connectivité sur son territoire. À cela s’ajoutent les subsides européens et les investissements des différents acteurs comme les intercommunales, les communes, le secteur privé… Les smart cities ne seraient-elles que l’apanage des grandes cités dotées d’un effet de masse et de moyens financiers importants désertant ainsi les territoires plus petits et/ou moins bien nantis ? Pour ces derniers, leur numérisation passera probablement par la mutualisation de leurs investissements via des outils tels que les intercommunales. Mais il est évident qu’une sélection économique per se va naturellement s’opérer.

Hautement profitables théoriquement pour les citoyens, les projets smart peuvent aussi s’avérer à l’usage, être en dissonance avec l’objectif premièrement visé. Déjà en 2013, la ville de Nice s’était lancée dans un projet de smart mobilité qui lui avait coûté 15 millions d’euros. Échec cuisant, la ville a retiré l’entièreté de ses équipements (près de 300 bornes intelligentes) et a remis ses anciens horodateurs. Le problème était l’inadéquation d’un système ayant pour objectif de limiter le temps de recherche d’une place en centre-ville. Comment l’expliquer ? Tout d’abord, le système n’était évidemment accessible qu’aux détenteurs d’un smartphone (discrimination par l’usage). Or le système a été financé par l’ensemble des citoyens y compris les personnes qui n’ont pas accès au numérique. Ensuite, le temps de disponibilité moyen d’une place libre en ville a été évalué à 30 secondes rendant l’application inefficiente. Et enfin, comment faire respecter la loi sur les portables au volant quand il faut l’utiliser pour trouver une place ? Comme on peut le constater avec cet exemple, une idée qui semble a priori bonne et louable (réduire la pollution en centre-ville) peut s’avérer relativement inadaptée, discriminatoire, dangereuse et coûteuse. Une solution contextualisée qui paraît de prime abord être une force peut devenir une faiblesse dans un climat innovant et parfois trop empirique.

Et si on prenait le contre-pied d’une ville hyperconnectée pour des espaces urbains où la sobriété numérique serait le maître mot. Ceteris paribus ces villes simplicitaires seraient-elles moins efficaces, moins agréables… ? En fin de compte, ne serait-ce pas le modèle qui apporterait la plus grande résilience face aux enjeux majeurs rencontrés ? C’est une vertu des idées simples que de vieillir moins mal que les autres. Mais, que peut recouvrir cette nouvelle vision de la ville ? L’Office de la langue française du Québec définit la simplicité volontaire, depuis 2002, comme un « mode de vie consistant à réduire sa consommation de biens en vue de mener une vie davantage centrée sur des valeurs essentielles » . On pourrait tout à fait appliquer cette définition à la ville en concentrant les ressources et moyens. Il est indispensable de revenir à l’essence eutopique même des villes, des territoires. Clairement, il s’agit là de l’antithèse des modèles de développement urbain actuels : les villes en transition ne sont plus suffisamment ambitieuses étant donné l’urgence des enjeux. Par ailleurs, dans un contexte de ressources limitées, le développement de villes intelligentes va probablement freiner/empêcher les désirs d’autres (concurrence territoriale). Par extrapolation de la phrase de Mahatma Gandhi , précurseur de la simplicité volontaire, on pourrait dire : « Certaines villes devront se développer simplement pour que simplement d’autres puissent se développer ». C’est aussi récupérer de la maîtrise pour les administrations et les citoyens en proposant des procédures plus lisibles, plus transparentes tout en limitant la techno dépendance vis-à-vis du secteur privé.

De facto, leur matérialisation passerait par une simplification des procédures, des réseaux réduits à leur plus simple expression, des aménagements et éclairages publics présents, mais avec parcimonie… Grande naïveté diront les technophiles, indispensable diront les technophobes. L’approche ne doit pas forcément être aussi manichéenne. Dans toute chose, il y a lieu de pondérer et d’équilibrer la proposition. Pour exemple, peut-on envisager que les villes de New York ou Bruxelles déconstruisent certaines de leurs infrastructures ou équipements avouant des choix inopportuns et coûteux à leurs administrés ? Soyons raisonnables et voyons-le plus comme une opportunité de questionner de futurs équipements pour ne pas s’enfoncer un peu plus dans des cercles vicieux par des logiques d’investissements compensatoires (effet boule de neige).

Parallèlement, il y a lieu d’examiner une systématisation des nouveaux aménagements avec moins de complexité, moins de techno dépendance et surtout moins d’empreinte environnementale. C’est ce qu’on appelle la techno prudence. Fabienne Pasau (journaliste pour la RTBF) évoque notamment le travail de Bernard Legros, instituteur et porte-parole du Mouvement des Objecteurs de Croissance, qui : « décrit les technoprudents comme des gens qui réactualisent cette vertu qu’est la prudence : avant d’agir, on réfléchit, contrairement à ce que fait le libéralisme économique. Il utilise de préférence le mot « technoprudent », qui lui semble plus positif que le mot « technophobe » . De nouveau, on peut tout à fait appliquer cette vision au développement de nos villes. L’utilisation parcimonieuse des technologies doit soutenir la sortie d’une logique dogmatique et de leur usage systématique, pour en faire l’exception au service des citoyens et de son environnement.

S’il est vrai que l’hypertechnologisation rend les systèmes de nos villes très exposés, trop coûteux, trop fragiles…, et en partant du principe qu’une cohérence totale est impossible, faut-il conclure à leur mise au banc ? Au vu des éléments précédents, la réponse doit être nuancée. Une chose est claire, les villes vont devoir réaliser une forme de bilan de conscience vis-à-vis des choix stratégiques, écologiques, financiers… qu’elles vont opérer dans les années à venir. Voici quelques points de vigilance pour que nos villes intelligentes puissent s’inscrire dans une vision de développement soutenable et résilient.

Voici quelques points de vigilance pour que nos villes intelligentes puissent s’inscrire dans une vision de développement soutenable et résilient.

En définitive, la seule voie pour que nos territoires dits « intelligents » trouvent leur juste place est qu’ils soient élaborés dès le départ de façon à consolider un environnement de qualité, les droits élémentaires et les libertés pour tous les citoyens. Aussi longtemps que ces projets nourriront uniquement des opportunités économiques et sécuritaires, ils amplifieront le pouvoir de grands groupes technologiques et des gouvernements au détriment de l’environnement et des droits fondamentaux des habitants. Même si cette évolution semble inévitable en Occident, le déploiement de villes intelligentes doit être maîtrisé. Dans un contexte d’étiolement des relations sociales, il est plus que temps de soutenir une ville des liens (linking city) où tous auront l’occasion de se rencontrer, de se parler, se fréquenter… pour une ville avant tout humaine, solidaire et soucieuse de son environnement. Les villes vont devoir réaliser une forme de bilan de conscience ! À chacun d’entre nous d’y être vigilant, et d’y contribuer !

Benoît Debuigne est licencié en sciences géographiques (UCL) et détenteur d’un troisième cycle en aménagement du territoire et développement local (ULB).