Cette publication a donc pour objectif, d’une part, de faire mieux connaître la réalité qui se cache derrière le concept de sobriété numérique, en évitant les écueils ; d’autre part, de proposer un plaidoyer pour un avenir sobre numérique- ment. Isabelle Autissier, présidente de WWF France, dans la préface d’un livre de Frédéric Bordage (fondateur de Green IT France et spécialiste de la sobriété numérique), explique : « Le numérique n’est ni bon ni mauvais. C’est une technologie inventée par l’humanité […]. Comme tout progrès technologique, il sera ce que les hommes en feront : le pire ou le meilleur, un terreau fertile pour nos enfants ou une fuite en avant vers une catastrophe annoncée ». Le but de la sobriété numérique, on le verra, n’est pas de remettre en question l’existence du numérique, mais au contraire d’apprendre à en tirer le meilleur tout en respectant les limites planétaires.

Cette étude a été écrite pour clôturer le Cahier du Numérique de notre association, publié en novembre 2024. Dans ce cahier, nous avons analysé un certain nombre d’enjeux et de risques collectifs liés à ce que nous avons nommé la « course au tout-au-numérique » : fracture et inaccessibilités, enjeux démocratiques du numérique, problèmes de santé et de santé mentale liés à une surutilisation des écrans, impacts du développement des smartcities et de la numérisation du recrutement, impacts écologiques du numérique, surveillance et business des données personnelles. Le choix de ces sujets ne signifie pas pour autant que l’équipe Médias de Citoyenneté & Participation est technophobe ; nous avons conscience des nombreux apports positifs du numérique, mais il nous semble important de nous pencher sur ces problématiques qui touchent tous les citoyenne·s et d’interpeller nos lecteurs et lectrices sur ces sujets démocratiques de premier plan. Après avoir pointé un certain nombre de problèmes, il nous a paru pertinent de proposer, comme dernier texte de ce Cahier, un article sur les solutions possibles. Car, comme le dit Alain Damasio, « une authentique technocritique ne peut se contenter d’être réactionnaire ou négative. Elle doit aussi esquisser ce que serait une technologie positivement vécue ». C’est donc sur le seul horizon tenable car écologiquement viable, mais aussi, sans doute, le plus sain pour la société et les individus, que nous avons décidé d’écrire : l’horizon de la sobriété numérique.

Dans ce parcours de (re)découverte, la première partie abordera une question simple : pourquoi la sobriété numérique est-elle souhaitable, voire in- dispensable, sur un plan environnemental ? Sera ensuite exploré, au point deux, ce qui se cache derrière celle-ci : qu’est-ce que la sobriété numérique, et quels sont les différents scénarios de sobriété possibles ? Dans la troisième partie, il sera question de la situation actuelle en Belgique, en particulier en Wallonie : la sobriété fait-elle l’objet d’une attention de la part du monde politique ? Quelles sont les forces en présence ? Le quatrième chapitre abordera quelques mesures politiques qui pourraient être mises en place pour tendre vers une forme de sobriété numérique, à différents niveaux : pour les citoyens et citoyennes, pour les entreprises, au niveau de la production, aussi. Enfin, on terminera par une ré- flexion globale sur la place des technologies numériques dans notre société et dans nos vies, et sur ce que pourrait nous apporter une société décroissante en la matière. Y seront évoquées la démarche low-tech ainsi que quelques-unes des recommandations formulées par Alain Damasio dans son dernier livre, Vallée du Silicium. Afin d’alimenter les réflexions contenues dans cette étude, trois entre- tiens ont été menés : avec Olivier Vergeynst, directeur de l’Institut Belge du Numérique Responsable (ISIT-BE), avec Louise Marée, responsable du programme DigitalWallonia4Circular de l’Agence wallonne du numérique (AdN), et avec David Bol, professeur en Circuits et Systèmes électroniques à l’École polytechnique de l’UCLouvain. Nous leur adressons ici nos remerciements les plus chaleureux pour le temps qu’ils nous ont consacré et les précieuses réponses apportées à nos questions.

Notre souhait est que cette étude puisse devenir un temps d’arrêt, accessible à toutes et tous car non technique, pour prendre du recul face à un sujet extrêmement clivant où on peut entendre, en tant que citoyen·ne, tout et son contraire : comment s’y retrouver en effet entre les plaidoyers contre le tout-au-numérique et le discours ambiant qui vante les effets de la numérisation de la société ? Entre les rapports qui affirment que la situation actuelle est intenable et ceux, soutenus par l’industrie technologique et repris par certaines personnalités politiques, qui assurent que le numérique « nous sauvera » ?. Un temps d’arrêt qui est tout sauf anodin, car « s’arrêter, c’est résister », nous rappelle le biologiste Olivier Hamant, que nous aimons à citer dans nos articles et qui, dans son dernier essai, insiste sur ce point : « pour transformer réellement, nous dit-il, c’est-à-dire muter, il faut d’abord s’arrêter ». Cela semble évident, mais en réalité, l’arrêt, poursuit-il, « est un geste révolutionnaire dans un monde en pleine accélération ». C’est dans cet esprit que se place notre travail, qui invite à un temps de pause afin d’encourager des réflexions individuelles et collectives sur la possibilité de la sobriété numérique.

La sobriété numérique est, selon les spécialistes qui s’occupent de la question, la seule voie possible pour assurer l’avenir du numérique, et cette affirmation repose sur un constat : il s’agit d’ « une ressource cruciale mais limitée ». Nous ne donnerons ici que quelques chiffres-phares en vrac, à même de plus marquer les esprits que de longs discours :

Si on ne prend « que » la question environnementale en compte, il est pourtant évident, indique le collectif AlterNumeris (collectif belge réunissant des chercheurs et chercheuses de différents horizons réfléchissant aux enjeux de la société numérique), que le numérique a « un impact direct négatif incontesté. Et il s’agit là non seulement des émissions de gaz à effet de serre, donc de la question du dérèglement climatique (à laquelle sont souvent restreints, à tort, les impacts du numérique sur l’environnement), mais de tous les critères permet- tant de savoir si l’humanité dépasse les limites planétaires, à savoir « 14 catégories d’impact environnementaux ainsi que leurs indicateurs associés » définies par l’Union Européenne, parmi lesquelles : « l’épuisement des ressources abiotiques, l’acidification, l’écotoxicité des eaux douces, les radiations ionisantes […] ». À ces faits s’ajoutent des problèmes sociaux et démocratiques (fracture et accessibilité numérique, risques démocratiques, impacts sanitaires non négligeables). Malgré cela, la numérisation « à tous les étages », pour reprendre une expression du collectif est souvent présentée comme le seul horizon possible et envisageable par nombre de discours politiques. Au niveau européen, d’ailleurs, les transitions numérique et écologique sont articulées, alors qu’elles sont, en réalité, en contradiction.

Pourtant, une autre voie est possible, qui semble d’ailleurs, selon nombre de spécialistes, la seule issue possible : celle « d’un numérique piloté, qui sait choisir ses directions : au vu des opportunités, mais également au vu des risques », autrement dit, la sobriété numérique.

La sobriété numérique, « c’est passer d’un numérique instinctif, voire compulsif, à un numérique piloté ». Pour ce faire, elle est avant tout une prise de conscience, et un questionnement des besoins.

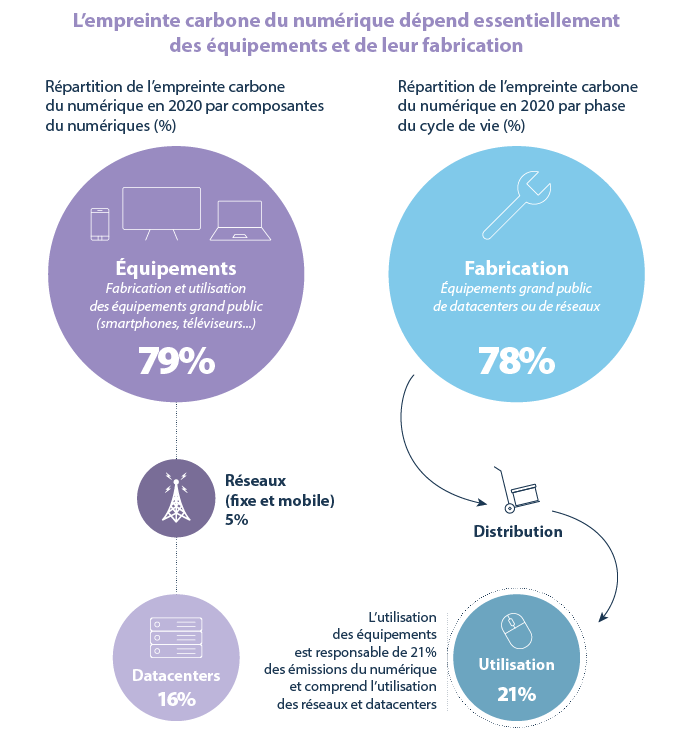

On l’a vu en introduction, le terme « sobriété » peut rebuter car il est associé à la privation (pensons surtout à la consommation d’alcool). Or, la sobriété est littéralement la « tempérance dans le boire et le manger », « la mesure », « la modération ». Pour éviter ce terme qu’on associe donc erronément à une privation, Olivier Vergeynst, directeur de l’Institut belge du Numérique Responsable (ISIT Belgique), lui préfère celui de « modération numérique ». La dénomination est différente, mais l’idée est la même : c’est utiliser le numérique, mais l’utiliser à bon escient. Et pour ce faire, c’est avant tout prendre conscience des impacts environnementaux liés à son utilisation. Parmi ceux-ci, nous ne prendrons ici que l’aspect climatique en question (qui est donc partiel, comme on l’a vu plus haut, mais qui est un bon moyen d’expliquer intelligiblement le fait que le numérique est tout sauf immatériel). Dans ce cadre, on identifie généralement l’impact des équipements et celui des usages :

Alors que certains (rares) rapports nous disent que le numérique va per- mettre d’améliorer notre impact sur l’environnement d’ici quelques années (comme le rapport Digital4Climate, commandité il y a deux ans par Agoria, le lob- by du secteur technologique en Belgique), deux éléments sont indéniables selon le collectif AlterNumeris, qui réunit des experts indépendants, universitaires et du monde de l’IT :

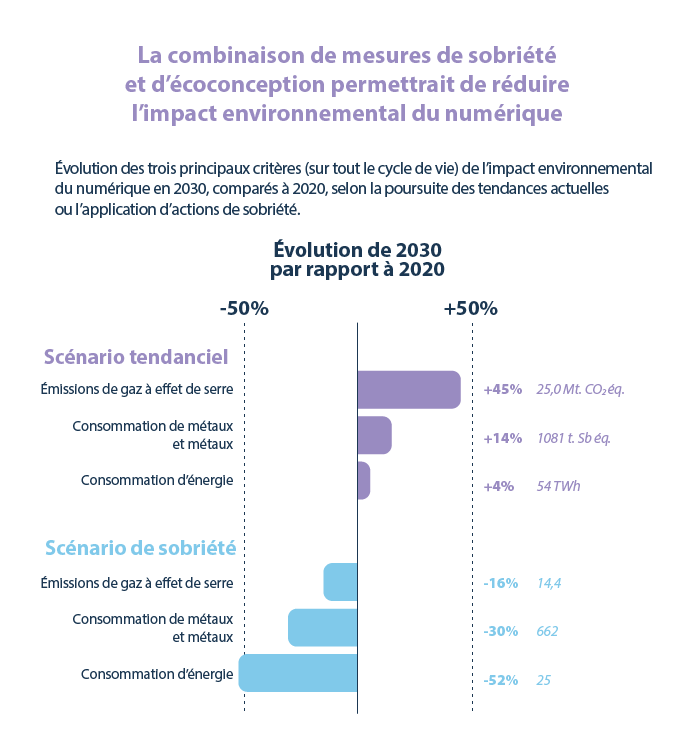

Et cet impact, si l’on continue sur notre lancée, est voué à se démultiplier au vu du développement des objets connectés, des villes connectées, de la 5G, de l’IA, de l’internet par satellites version Musk, dans un processus qui semble inéluctable. Or, cette tendance n’est pas impossible à arrêter. Selon l’ADEME, on a un levier d’action : celui de tendre vers des politiques de sobriété numérique : « des politiques […] qui commencent par une interrogation sur l’ampleur du développement de nouveaux produits ou services numériques et une réduction ou stabilisation du nombre d’équipements. L’allongement de la durée de vie des terminaux, en développant davantage le reconditionnement et la réparation des équipements est un axe majeur de travail, tout comme la sensibilisation des consommateurs à ces enjeux. De la même manière, afin d’améliorer notamment l’efficacité énergétique, l’écoconception doit être systématisée : pour les terminaux, mais aussi pour l’ensemble des équipements (infrastructures de réseaux et centres de données), ainsi que dans le cadre des modalités de déploiement des réseaux et services numériques. La mise en œuvre de l’ensemble de ces leviers permettrait de réduire l’empreinte environnementale du numérique d’ici à 2030 : jusqu’à -16% pour l’empreinte carbone par rapport à 2020 ». Le schéma suivant est très parlant :

On retrouve dans l’argumentaire développé par l’ADEME les trois plans d’actions donnés par Frédéric Bordage dans un de ses livres sur la sobriété numérique :

Cela nous amène à ce qui devrait devenir une boussole pour toute décision concernant la numérisation, au niveau collectif mais aussi au niveau individuel : le questionnement des besoins.

Sur le plan de l’information, il importe surtout, nous a expliqué Olivier Vergeynst, de déconstruire les fausses bonnes idées liées au numérique durable, où le greenwashing est légion, et d’informer sur les vrais impacts de taille : « Le vrai enjeu dans les campagnes de sensibilisation, c’est de donner les ordres de grandeur pour que les gens se focalisent sur les grandes actions. Il y a des milliers d’actions, mais pour le grand public, il faut se focaliser sur les gros gains pour ne pas s’épar- piller. Et là, les trois axes prioritaires sont : 1) questionner le besoin ; 2) si besoin il y a vraiment, acheter du reconditionné plutôt que du neuf ; 3) donner une vraie deuxième vie aux objets, car comme pour d’autres secteurs, le recyclage est la dernière solution, sachant que sur les 70 métaux contenus dans un smartphone par exemple, seuls 17 peuvent être recyclés et seuls 5 le seront réellement, souvent avec un taux de perte important à chaque cycle ». Pour les structures, il s’agit également de promouvoir l’écoconception des applications, outils, etc. Le questionnement des besoins est central. Louise Marée, responsable du programme DigitalWallonia4Circular à l’Agence du Numérique, le souligne également : « Je n’utilise pas le mot ‘sobriété’, qui fait peur, mais par contre, quand on parle de numérique responsable, il faut qu’une solution soit utile, utilisable et utilisée, et derrière ça, il y a la sobriété aussi : on en revient toujours à questionner le besoin ».

Ces questionnements ne peuvent naître si des politiques de sensibilisation et d’information sur les impacts du numérique ne sont pas mises en place, et si par ailleurs, les institutions publiques ne montrent pas l’exemple. Ainsi, si les seuls mots que nous entendons en tant que citoyen·ne·s sont la « nécessaire digitalisation des villes, des administrations », la « simplification administrative via le numérique », « l’indispensable développement de l’IA », comment pourrons-nous nous interroger sur les impacts de nos usages ? Par ailleurs, une administration aura plus de poids pour demander aux structures répondant à des appels à projets de répondre à des critères de durabilité si elle suit elle-même les critères en question ; ainsi d’une école, d’une association, etc.

La sobriété numérique, en somme, ce n’est pas suivre tel ou tel conseil, poser tel ou tel geste. C’est pourquoi cet article ne se veut pas une liste de recommandations individuelles. La sobriété numérique, indique le Shift Project, « c’est piloter […] les déploiements d’infrastructures et d’usages associés afin de préserver les apports essentiels du numérique ». Ce pilotage des usages va inévitablement de pair, selon nous, avec la question de quel numérique nous voulons : celui qui est développé par des mastodontes de type GAFAM, qui se pensent au-dessus des lois (même si l’UE, heureusement, tente désormais de les réguler) et qui développent des produits addictifs basés sur l’économie de l’attention, nos failles cognitives et le business des données personnelles ? Ou un numérique construit différemment, éthique, décentralisé, pensé démocratiquement comme une alternative aux GAFAM et autres BATX ?

Enfin, il nous semble important de garder un autre aspect à l’esprit : pour ne pas que la sobriété numérique soit vécue comme une privation, il faudra pou- voir identifier, collectivement, ce que la société et chaque individu qui la compose a à gagner dans un scénario d’avenir moins connecté : outre bien sûr la diminution des impacts sur l’environnement, quels effets de telles politiques auraient-elles en termes de tissu social, de relations humaines ; en termes de santé, de santé mentale, d’égalité et de justice sociale. La réflexion sur la sobriété numérique ne peut donc se développer que main dans la main avec une réflexion sur les autres futurs possibles. À ce sujet, ces mots d’Alain Damasio résonnent en nous depuis plusieurs mois : « Il faut battre le techno-capitalisme sur le terrain du désir ».

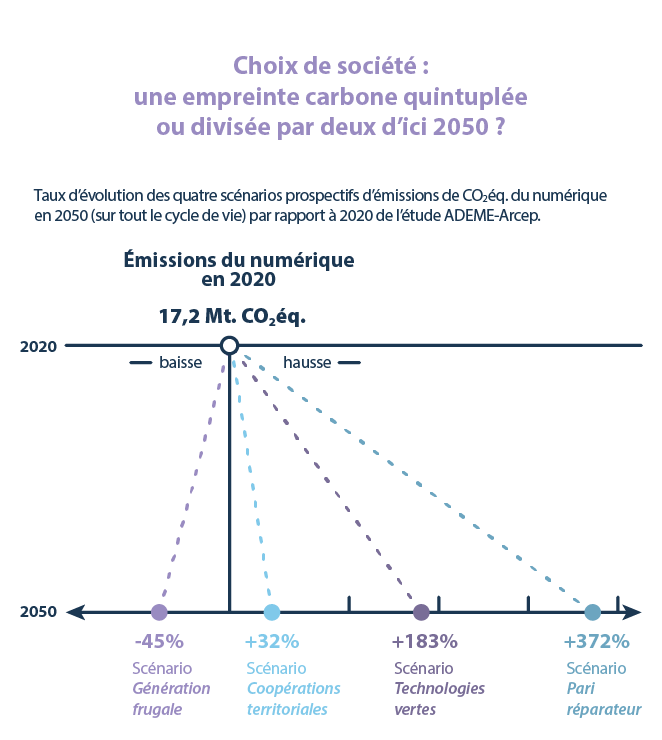

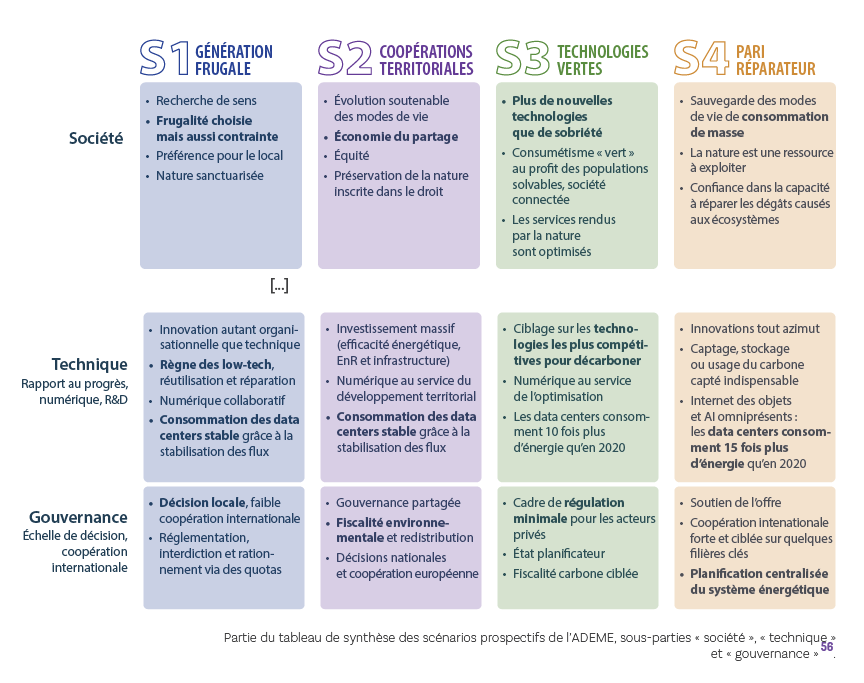

Il existe différents types de sobriété, en fonction d’où on place le curseur. Dans une étude prospective de l’ADEME intitulée « Transitions 2050 », quatre scénarios (désormais « S1, S2, S3 et S4 ») ont été envisagés à l’horizon 2050 pour at- teindre la neutralité carbone en France : (S1) génération frugale, (S2) coopérations territoriales, (S3) technologies vertes, (S4) pari réparateur. Ces scénarios « empruntent des voies distinctes et correspondent à des choix de société différents ». Dans chacun de ceux-ci est envisagée une articulation spécifique entre numérique et environnement.

Parmi les quatre scénarios, seuls les deux premiers, « misant sur des poli- tiques de sobriété numérique ou d’écoconception (comme S1 et S2), montrent qu’il existe des pistes d’action permettant de décarboner sensiblement le secteur du numérique ». Alors que dans le scénario 1, l’empreinte carbone pourrait être divisée par trois, dans les S3 et S4 (à savoir technologies vertes et pari réparateur), accrochons-nous : « l’empreinte carbone pourrait tripler dans le scénario tendanciel par rapport à 2020, voire quadrupler ou plus dans S4, du fait notamment de l’explosion du nombre d’objets connectés, du volume de données et du développement des centres de données ».

Le visuel montre que le seul scénario permettant de diminuer les émissions actuelles de CO2 est le premier, avec une diminution nette (-45%) d’ici 2050. Comme le résume AlterNumeris dans le rapport « Faire cohabiter numérique et environnement ? », où sont explorés ces scénarios prospectifs, ce scénario est celui d’« une sobriété radicale et une transformation rapide des modes de vie », où les maîtres-mots seraient : low-tech, réparation, mutualisation, collaboration, stabilisation des flux. « La numérisation du monde doit être limitée, contrainte et exclusivement réservée aux usages répondant aux besoins fondamentaux ou garantissant un impact neutre sur l’environnement ». Le scénario 2 associe quant à lui sobriété et efficacité dans « un équilibre progressif et négocié ». Nous nous faisons à l’idée que si sobriété il y a un jour, c’est ce scénario qui apparaît plus réaliste, au moins dans un premier temps, avant de bifurquer vers le premier lorsque l’on sera au pied du mur… Dans le scénario 2, on retrouve surtout du IT for green, c’est-à-dire que « la technologie sert à suivre les impacts fondamentaux des transformations conduites. Elle se focalise sur la prévention des risques naturels et la production de solutions fondées sur l’ingénierie écologique ». Voici un schéma réduit dans lequel nous avons choisi trois éléments du schéma original : les grandes lignes de ce que serait la société dans chaque horizon, de ce que serait la technique, et de ce que serait la gouvernance:

Il nous semble intéressant de relier ici ces scénarios prospectifs de l’ADEME aux imaginaires qui gravitent autour du numérique évoqués par AlterNumeris dans un rapport sur la 5G rédigé en 2021 : La 5G au-delà du pour ou contre (auteurs Jérémy Grosman, Julien Raone et Steve Tumson, ainsi que plusieurs contributeurs).

Pour AlterNumeris, il est essentiel de développer des imaginaires liés au développement technique, car cela permet de politiser une technologie : « manquer cette étape, c’est prendre un développement technique par le petit bout de la lorgnette, c’est négliger ce qui se joue au-delà de ses usages et ses enjeux ».

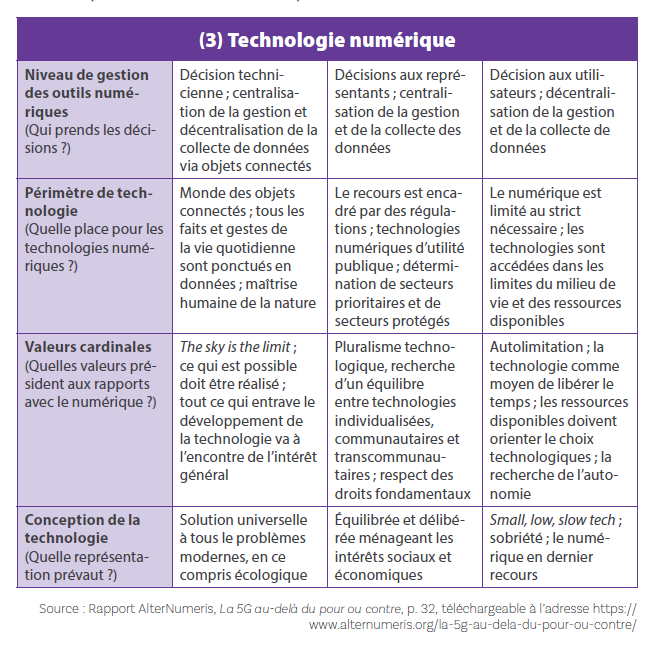

Trois imaginaires sont développés (de manière schématique) pour montrer les différentes « conceptions du monde en présence » : (1) le technocapitalisme, (2) la social-démocratie et (3) l’éco-socialisme. Voici la partie du tableau dédiée à la technologie numérique. Ci-dessous, dans la colonne 1, le scénario technocapitaliste ; dans la colonne 2, la social-démocratie ; dans la troisième colonne, l’éco-socialisme.

La sobriété numérique, en fonction de ce qu’on entend par là (sobriété radicale ou équilibre entre sobriété et efficacité, à savoir les scénarios 1 et 2 de l’ADEME), se situerait donc ici dans la colonne 3 (sobriété radicale) ou 2 (sobriété/ efficacité). Le lecteur intéressé pourra compléter ces tableaux par la lecture de la partie « Les programmes d’action publique » du rapport « Faire cohabiter numérique et environnement ? », où les auteurs développent des exemples de leviers- phare pour les programmes technocapitaliste, social-démocrate et de sobriété radicale.

Ces scénarios gagneraient d’après nous à être davantage connus du grand public et à être démocratisés, par exemple via des actions d’éducation permanente : ils pourraient alors percoler dans des groupes de réflexion citoyens, afin de recueillir les avis de la population sur ceux-ci, et de voir si le premier scénario, qui est actuellement celui qu’on dessine pour notre société, recueille l’adhésion, ou pas...

Rappelons, en amont de ce paragraphe, que, premièrement, les politiques de transformation numérique, notamment la digitalisation des services publics, s’insèrent dans la double transition européenne évoquée plus haut; deuxièmement, l’orientation donnée s’intègre dans une vision positive du numérique, une vision qui prévaut encore largement en Belgique, même si, on va le voir, les choses sont peut-être en train de changer.

Si l’on s’en tient simplement à la connaissance des impacts environne- mentaux, il semble que la Belgique, il y a encore peu de temps, n’était pas très « avancée ». Pour tester cette impression, nous avons sollicité l’avis expert d’Olivier Vergeynst : « Oui, la Belgique est certainement en retard sur ces questions. À la base, personnellement je viens du monde de l’IT et je baigne dans l’informa- tique depuis mes six ans, or jusqu’il y a six ou sept ans, je n’imaginais pas du tout les impacts dont on parle. Je me suis donc dit que si moi je n’étais pas au courant, les autres ne devaient pas l’être non plus. J’ai donc été me former en France sur ces questions car la France était beaucoup plus avancée sur le sujet : un écosystème y existe déjà depuis longtemps. C’est sur le modèle de l’INR en France que j’ai créé l’Institut du Numérique Responsable Belge, en 2020 ». Entre autres explications, le désintérêt des pouvoirs publics pour ces questions, donc l’absence, pendant longtemps, de rapports et d’études documentant ces impacts.

Force est de constater en effet que la quantité de sources scientifiques sur ces impacts est limitée et récente, alors qu’on trouve nombre de publications françaises, par exemple, et depuis longtemps, sur les liens entre numérique et environnement (Ademe, Shift Project, Green IT, Les Amis de la Terre, etc.). En Belgique, il y a un an, on ne recensait, comme nous l’a confirmé Olivier Vergeynst, que trois études d’ensemble :

Le collectif, par la politisation de la société numérique qu’il entend opérer et grâce à la qualité de ses publications et interventions, va certainement faire bouger les lignes.

Pour mieux comprendre si les impacts environnementaux du numérique sont pris en compte dans l’orientation digitale donnée à la Wallonie, nous avons parcouru le site de Digital Wallonia, la stratégie pour la Wallonie numérique, portée par l’Agence du numérique. Un surf rapide sur le site permet de découvrir les programmes de la stratégie et d’aisément imaginer la volonté de développer le digital dans tous les domaines ou presque : Agriculture du Futur, DigitalWallonia4.Business, DigitalWallonia4.Edu, DigitalWallonia4.Startups, GigaRegion, DigitalWallonia4.Citizens, DigitalWallonia4.IA, Leadership numérique, etc.. L’Agence du Numérique nous a toutefois indiqué que dans cette stratégie numérique, la question de l’environnement a été intégrée dès 2015 comme un enjeu transversal, plusieurs programmes ayant développé des actions dans ce domaine. Actuellement, cette thématique est néanmoins principalement adressée au travers du programme DigitalWallonia4Circular, visant surtout l’utilisation du numérique pour développer l’économie circulaire en Wallonie. Ce programme, comme nous l’a expliqué sa responsable, Louise Marée, a débuté assez récemment (fin 2022-début 2023) et se situe à mi-chemin entre les stratégies Wallonie digitale et Wallonie circulaire : « DigitalWallonia4Circular vise notamment à développer un secteur numérique en faveur d’une économie plus verte et plus résiliente et aussi de l’économie circulaire : c’est une optique du numérique au service de l’économie circulaire dans d’autres secteurs que le numérique », en considérant le numérique comme un outil et non comme une finalité. Ceci à travers la mise en relation des acteurs de l’économie circulaire avec les porteurs de solutions numériques, avec de la sensibilisation, des missions de veille, des appels à projets, une cartographie de l’économie circulaire, etc.: le lecteur curieux d’en savoir plus trouvera une synthèse très intéressante de tous les projets portés par ce programme dans le Livre Blanc de DigitalWallonia4Circular, publié en juillet 2024.

Pour l’instant, la stratégie, comme l’indique son nom, a donc été beau- coup plus axée sur l’IT for Green, à savoir l’utilisation du numérique pour diminuer l’empreinte environnementale d’autres secteurs, que sur le Green IT ou le « numérique vert », durable. Néanmoins, les porteurs du programme ont pour souhait d’intégrer de plus en plus le Green IT dans leur stratégie, comme nous l’a indiqué Louise Marée, et comme le montre le Livre Blanc précité : dans ses éclairages préliminaires, cette étude rappelle les cinq grands constats ayant émergé de l’étude de 2021 sur Numérique et Environnement (cf. supra) : « la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des outils numériques » ; « les avancées numériques ne sont pas sans conséquence » ; « les avancées numériques peuvent également représenter des opportunités » ; « attention aux effets rebond » et « les modes de comportement au centre de tout ». Le livre blanc reprend également une des recommandations de l’étude d’AlterNumeris : « face à l’incapacité d’affirmer clairement si le numérique réduit l’empreinte écologique globale, chaque secteur, y compris le numérique, devrait s’efforcer de diminuer son impact environnemental ». Louise Marée nous l’a confirmé lors de notre entretien : « Je pense que la question des impacts environnementaux du numérique gagne progressivement en visibilité. Autrefois, il était plus courant de se concentrer principalement sur le numérique au service de la circularité, mais on constate désormais une plus grande ouverture à la discussion sur le Green IT. Il semble qu’il y ait davantage de liberté pour sensibiliser sur ces enjeux. J’ai bon espoir que, quelles que soient les politiques qui suivront la stratégie actuelle, les enjeux environnementaux du numérique seront de plus en plus pris en considération ». L’intégration du Green IT nous semble en effet cruciale. Comme nous l’a expliqué David Bol, professeur en Circuits et Systèmes électroniques à l’École polytechnique de l’UCLouvain, lors de notre entretien : « Les nombreux usages en IT4Green ne dispensent pas du GreenIT, ça ne dispense pas de limiter les impacts directs du numérique […], car on ne peut pas faire l’amalgame de dire que parce qu’il y a des effets positifs, ils sont plus importants que les effets négatifs, et qu’il faut d’abord développer le numérique, puis en dégager les usages pertinents… ça me semble trop spéculatif comme position, et ça met toujours les autres secteurs non numériques dans une position plus difficile en termes d’impacts environnementaux : si on laisse le numérique partir en termes de GES, il y a en effet moins de place pour les autres secteurs » .

À ce propos, notons que la Déclaration de politique régionale 2024-2029 va dans le sens d’une intégration plus forte du Green IT avec l’IT for Green pour minimiser l’impact environnemental des technologies, mais par ailleurs, celle-ci reste clairement sur les rails – et les accentue – de ce qu’on a appelé plus haut le scénario technocapitaliste : déploiement de la 5G, connectivité, intelligence artificielle, transformation des entreprises, développement des compétences numériques, digitalisation de l’administration. Même si l’environnement est de plus en plus pris en compte dans les stratégies numériques, la sobriété numé- rique semble encore lointaine. Pourtant, nous croyons dur comme fer qu’il faudra y passer : reste à voir si ce sera volontaire ou si nous y serons contraints.

Par rapport à la démarche de numérique responsable, Olivier Vergeynst nous a expliqué qu’à la Région Bruxelloise, ces questions commencent à se frayer un chemin : la Région se fait en effet accompagner par l’Institut Belge du Numérique Responsable, dans une démarche d’exemplarité. Par ailleurs, de plus en plus d’appels à projets intègrent des questions liées à la gestion du numérique dans leurs formulaires, un aspect appelé à se renforcer.

Au Fédéral par contre, Agoria, le lobby belge des industries technologiques, a beaucoup de poids, nous a expliqué Olivier Vergeynst. On trouve peu d’intérêt pour les questions de durabilité numérique et, par conséquent encore moins pour la sobriété. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte une différence culturelle entre la Wallonie et la Flandre à ce sujet : « D’une part car du côté francophone, on est plus informé de ce qui se passe en France ; d’autre part car la réalité culturelle et économique est différente en Flandre, où l’aspect durable de l’IT au niveau des entreprises est moins pris en compte : on le remarque car la consultance numérique responsable n’a pas réussi à percer dans le domaine flamand, ou très peu ».

Un espoir cependant : la création de l’Institut belge du Numérique Responsable en 2020 a marqué un tournant en Belgique. Numérique responsable et sobriété numérique ne sont pas équivalents, mais le fait que la Belgique soit dotée d’une structure comme celle-là, qui puisse accompagner les administrations, entreprises, associations, dans une transition vers un numérique plus durable, est une avancée notable dans la bonne direction. Ainsi que nous l’a expliqué Olivier Vergeynst, la démarche de l’Institut se divise en quatre volets, dont les deux principaux sont : comment réduire l’impact environnemental du numérique et comment améliorer l’accessibilité des services. Par son travail, l’Institut montre qu’une transition vers un numérique responsable est dans l’intérêt de ceux qui décident de s’y lancer.

La naissance d’un collectif comme AlterNumeris est aussi un signe de changement des mentalités dans le secteur des technologies numériques. Lire des rapports d’experts insistant sur la nécessité de faire valoir le principe de précaution, et de ne pas courir à tout prix dans la direction de la digitalisation à tous les étages, est un indicateur clair que des changements sont en train de s’opérer. Reste à voir si le monde politique y sera réceptif, ou si on continuera à donner des réponses ponctuelles et fragmentaires à ces questions majeures, sans aller au fond du problème.

Dans la société civile, les voix qui s’élèvent contre le tout-au-numérique pointent le plus souvent les impacts sociaux de la digitalisation, notamment les inégalités engendrées et les problèmes d’accessibilité numérique (ou de fracture numérique). Évoquons par exemple, à la Région de Bruxelles-capitale, la bataille portée par Lire et Écrire avec environ deux cents autres associations (dont Citoyenneté & Participation) contre l’ordonnance Bruxelles-numérique. Celle-ci, comme l’explique Daniel Flinker (coordinateur du service recherche de Lire et Écrire Bruxelles) dans une analyse de mars 2024, est révélatrice du fait que le numérique est une question politique, et la lutte « autour d’un symbole (l’ordonnance Bruxelles numérique) et pour des guichets physiques en a été la traduction dans des revendications concrètes ». Cette bataille et ces problèmes d’inégalités ont également été relayés par des académiques dans une carte blanche publiée en décembre 2023 dans le journal Le Soir, où ils appellent à un débat démocratique sur les impacts du numérique : « À quand le grand débat sur les effets du tout-au-numérique sur nos sociétés ». La presse alerte de plus en plus sur cette situation. En juin 2024, suite à la publication du dernier baromètre de l’inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin, Philippe Laloux, journaliste au pôle Économie du Soir, titre : « 4 Belges sur 10 en état de galère numérique, une urgence démocratique ». Et la situation est sans aucun doute bien plus grave, étant donné que le Baromètre ne porte que sur les 16-74 ans et que les plus âgés sont ainsi d’emblée déclarés hors course.

Dans la sphère académique, en mars 2024 a eu lieu un colloque sur « L’action publique à l’ère du numérique », organisé par la professeure Elise Degrave, spécialiste en droit du numérique à l’UNamur. Lors de ce colloque, qui a réuni un public très nombreux et varié, une des sections portait sur la question « Numériser sans discriminer ». Y ont été abordées les nombreuses inaccessibilités et inégalités liées à la digitalisation de la société, ainsi que la nécessité de se poser les bonnes questions. Périne Brotcorne, qui travaille depuis plusieurs années au Baromètre de l’inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin, a ainsi indiqué que « les indicateurs du baromètre », qui permettent de mesurer l’évolution des États-membres de l’UE en matière d’inclusion numérique, « sous-estiment notamment les effets négatifs d’une connexion généralisée ». La chargée de cours en sociologie à l’UCLouvain a expliqué que depuis cette année, ils ont réussi avec ses collègues, au niveau de Statbel, « à insérer des questions supplémentaires pour donner une vision un peu plus large que l’accès et l’usage des services essentiels ».

On voit également de plus en plus d’associations proposer des ateliers au- tour de ces questions : rien que pour Namur, on peut en citer quelques exemples pour 2024 : des ateliers de Déconnexion (comme l’atelier « Désintox numérique » organisé par Canopea en collaboration avec TacTic, Les Amis de la Terre et SympaTic), des ateliers pour sensibiliser à la surveillance généralisée (Les Amis de la Terre), des ateliers interrogeant la digitalisation de la société, dont ses impacts écologiques (au CIEP par exemple, qui a proposé un cycle sur les enjeux de la digitalisation ; ou plus récemment, une matinée de réflexion sur le droit au hors-ligne et la fracture numérique proposée par les Équipes Populaires), etc.

La conscience des nombreux impacts sociétaux liés au numérique grandit, en tout cas dans les champs associatif et académique. Le même constat a récemment été posé en France par la revue Socialter qui, dans un dossier intitulé « Comment échapper à l’emprise du numérique », constate : « Longtemps inébranlable, le consensus sur les bienfaits de la numérisation du monde semble aujourd’hui se fissurer. Les discours technocritiques sortent peu à peu de la marginalité en France ». Il est désormais souhaitable que ces questions infusent dans la société dans son ensemble. Le travail d’éducation permanente et de sensibilisation mené par les associations peut être un excellent levier d’action, pour aller, qui sait, jusqu’à une mobilisation citoyenne comme on a pu la voir lors de la bataille contre l’ordonnance « Bruxelles numérique ». L’avenir seul pourra répondre, mais en attendant, on évolue, à petits pas certes, mais un discours qui était complètement inaudible il y a encore quelques années devient de plus en plus accepté et acceptable. Si on veut répondre à l’ampleur des enjeux, il faudra néanmoins aller plus loin et plus vite.

Pour mettre en place des politiques de sobriété numérique, il faut piloter les usages. Nous souhaitons dans le chapitre suivant pointer quelques mesures qui permettraient de tendre vers davantage de sobriété numérique en Belgique. La liste proposée ci-dessous, dont plusieurs points sont défendus par le Green IT français et/ou ont été mentionnés par Olivier Vergeynst et David Bol dans nos entretiens (voir les notes de bas de page), est loin d’être exhaustive, et les me- sures loin d’être détaillées ; notre objectif ici est de donner un aperçu de quelques décisions politiques qui pourraient aller dans le bon sens. Tout en sachant que celles-ci, si elles ne sont pas partagées au niveau de l’UE – voire au niveau mondial – ont peu de chance d’aboutir à de vrais résultats. Or, la direction numérique de nos États est largement définie aujourd’hui par l’UE, mais aussi par le fonctionne- ment global du secteur économique du numérique, comme nous l’a bien expliqué David Bol.

Comme autre préalable, notons que de manière générale, ce sont les me- sures concernant les entreprises (au moins d’une certaine taille) qui seront les plus significatives, comme nous l’ont confirmé les trois experts que nous avons interrogés. Néanmoins, nos utilisations individuelles des outils numériques ont également des impacts, puisque par le trafic de données qu’elles génèrent (chacun de nos mouvements sur internet étant une source d’argent potentielle pour les courtiers en données personnelles ou data brokers ainsi que pour les géants que sont les GAFAM) et par le stockage nécessaire de celles-ci, elles augmentent les besoins globaux en infrastructures ainsi qu’en énergie. En plus des points mentionnés ci-dessous, la régulation des grandes entreprises qui régissent le net, dont s’est sérieusement emparée l’UE, est donc aussi une manière « d’agir indirectement sur la pollution numérique », tout comme « modifier les comportements des utilisateurs » (ce dernier point sera développé dans la conclusion). Enfin, nous n’avons pas inclus dans la liste ci-dessous la nécessaire régulation de l’IA, sujet sur lequel nous renvoyons au numéro du magazine Usbek et Rica paru en juillet 2024. On pourrait aussi ajouter à la liste ci-dessous l’idée de créer un Observatoire du Numérique, comme proposé par Steve Tumson, co-fondateur du collectif AlterNumeris, dans un podcast de l’UCLouvain sur « Quelle transition numérique » : un observatoire qui évaluerait « les impacts des technologies émergentes, pour que le politique fasse des choix éclairés ».

Allonger la durée de vie des produits, c’est allonger la garantie légale, lutter contre l’obsolescence programmée et logicielle, et agir sur la réparation. Concernant la garantie légale, de nombreuses associations militent pour un allongement de la durée de garantie légale de deux ans à cinq ans. En France, des associations comme les Amis de la Terre et ZeroWaste militent depuis 2015 pour une telle me- sure, qui n’a pas encore vu le jour. Les pratiques d’obsolescence programmée sont quant à elles pénalisées en France depuis 2015, mais la loi AGEC (loi anti gaspillage pour une économie circulaire) et la loi REEN (loi pour Réduire l’Empreinte Environnementale du Numérique) ont permis d’étendre cette pénalisation à des pratiques qui jusque-là ne relevaient pas de celle-ci, comme des techniques visant à empêcher la réparation ou à utiliser des techniques logicielles pour réduire la durée de vie des produits. La Belgique pourrait suivre cette voie, tout comme elle pourrait encourager les filières plus durables via des bonus/malus, par exemple en fonction de la taille des écrans, indique Olivier Vergeynst. Le futur indice de durabilité, déjà en vigueur en France mais qui le sera dans les pays de l’UE à partir de 2026, pourrait servir de base à l’instauration de tels bonus/malus.

Sur le plan de la réparation, beaucoup de choses sont en train de changer au niveau européen. Parmi les décisions actées récemment par la proposition de directive européenne sur les règles communes favorisant la réparation de biens: l’allongement de douze mois de la durée de garantie légale si on opte pour la réparation, ou encore l’obligation pour les États-membres de mettre en place au moins une mesure en faveur de la réparation. Néanmoins, comme le souligne l’association RepairTogether, cette directive est malheureusement synonyme d’occasion manquée, car elle est passée à côté de mesures qui auraient pu être bien plus ambitieuses et efficaces, comme « le droit pour le consommateur de faire réparer un produit à moins que cela ne soit factuellement ou légalement impossible » ou encore « l’obligation pour les producteurs de publier toutes les in- formations relatives à la réparation (telles que les prix de réparation et les prix des pièces détachées) sur leurs sites web », mais une liste exhaustive peut être consultée dans l’excellent article de RepairTogether sur cette directive.

En Belgique, un indice de réparabilité pour certains appareils va voir le jour dès 2025, suite à un projet de loi porté par la ministre en charge du développe- ment durable Zakia Khattabi (Ecolo). C’est l’indice français (depuis 2021, loi AGEC) qui a influencé la loi belge, adoptée à la Chambre le 8 février 2024. Dans la catégorie numérique, seuls les ordinateurs sont concernés par cet indice. Les smartphones et tablettes, contrairement à la France, ne le sont pas car ils recevront à partir de juin 2025 une étiquette énergie qui comportera des informations sur la réparabilité et la durabilité (le règlement a été adopté en même temps que le règlement établissant des exigences en matière d’écoconception, et ils entreront tous deux en vigueur en juin 2025). Notons que si une personne souhaite savoir dès à présent quel est l’indice de réparabilité de l’objet qu’elle s’apprête à acheter, il est possible de faire un détour par le site Ifixit, ou encore simplement par un site de vente en ligne français, où l’indice de durabilité est déjà utilisé pour les smartphones.

D’autres mesures pourraient aller plus loin : instaurer des aides à la réparation via un fonds réparation comme celui prévu par la loi AGEC en France, ou encore obliger les producteurs et les vendeurs à fournir une liste de bonnes pratiques pour entretenir et faire durer l’appareil (nettoyer, ne pas charger trop en applications, utiliser le wifi plutôt que la 4G, etc) ainsi que pour le réparer, etc.

Les impacts négatifs du numérique sur l’environnement sont encore large- ment méconnus du grand public. Les citoyen.nes sont plus au fait des enjeux sanitaires et sociaux du numérique que de ses impacts écologiques. C’est pourquoi il faudrait mener des campagnes d’information à grande échelle : des campagnes qui éviteraient le piège dont parle Olivier Vergeynst (celui de lister de « petits gestes » qui ont finalement peu de poids) mais qui au contraire, donneraient vrai- ment les ordres de grandeur : « Le vrai enjeu dans les campagnes de sensibilisation, c’est de donner les ordres de grandeur pour que les gens se focalisent sur deux-trois grandes actions : il y en a des milliers, des petites actions, tant mieux si elles sont connues, mais il ne faut pas perdre les gens : il faut vraiment, pour le grand public, se focaliser sur les gros gains ».

Quelques exemples : allonger la durée de vie de ses équipements, acheter du reconditionné plutôt que du neuf, faire réparer (si on en a les moyens). Et pour les usages, nous indiquait Olivier Vergeynst, « c’est principalement la consommation de données dues à la consommation de vidéos puis de photos. Donc on va peut-être essayer par exemple de ne pas regarder des vidéos YouTube ou Netflix en 4K sur un smartphone dans le train, mais si on veut en regarder, mieux vaut diminuer la dé- finition en fonction de la taille de l’écran : ça permet de transmettre moins de don- nées. Plus de données signifie plus d’équipements réseaux, car plus on consomme de données plus on a besoin d’avoir des antennes 4G/5G, etc. Désormais, s’interroger aussi sur nos usages de l’IA… Elle amène des tas d’usages très utiles (domaine médical, économique), mais pour le reste, n’est-on pas capable d’écrire un bout de texte soi-même plutôt que de faire appel à ChatGPT ? Est-il nécessaire de générer automatiquement une vidéo par l’IA, ou autres usages peu utiles mais très énergivores ? ». Il ne faut pas culpabiliser les citoyen·ne·s, ce sur quoi nos trois inter- locuteurs ont bien insisté, mais bien informer sur les impacts, afin que chacun·e puisse poser ses choix le plus consciemment possible.

Par ailleurs, pourquoi ne pas aller plus loin, en organisant des débats citoyens sur la place du numérique dans nos vies ? Cela permettrait de sortir le numérique de la technicité qui le caractérise et qui empêche, comme le souligne le collectif AlterNumeris, son appropriation citoyenne. D’en refaire un vrai sujet politique. Cela peut se réaliser dans le cadre de l’action associative, mais devrait aussi essaimer en-dehors de ce cadre, avec une impulsion venant du monde politique. L’enseignement pourrait occuper un rôle de première importance dans un tel processus de sensibilisation, comme cela a été décidé en France dans le cadre de la loi REEN. Parmi ses articles, remarquons les articles 1 et 3, qui « pré- voient des modules de formation et de sensibilisation au numérique responsable dans les écoles et les établissements d’enseignement. De plus, les formations d’ingénieur doivent intégrer un module sur l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique. Enfin, l’article 4 prévoit un observatoire des impacts du numérique visant à améliorer la connaissance sur la mesure des impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ».

La filière du reconditionnement est très peu réglementée actuellement, nous a expliqué Olivier Vergeynst. Si on souhaite donner plus de poids au reconditionné, il faut absolument qu’elle soit davantage structurée. L’impact positif du développement de cette filière, outre l’impact environnemental, a été observé en France pour les territoires et les emplois. Comme la loi AGEC a inspiré la Belgique pour son indice de réparabilité, la loi REEN pourrait encore une fois servir de référence. Celle-ci prévoit notamment que les acheteurs de l’État et des collectivités territoriales doivent « acquérir certains produits issus du réemploi ou de la ré- utilisation ou qui comporte des matières recyclées ». Par exemple l’« achat de 20 % d’équipements reconditionnés ». Attention toutefois, alerte Olivier Vergeynst, aux effets rebond : « Comme il n’y a pas assez d’équipements reconditionnés de qualité sur le marché, il y a un risque important qu’une sorte de filière mixte entre reconditionnement et matériel neuf apparaisse pour que ces acteurs institutionnels puissent acheter du matériel reconditionné ; on se retrouve avec des personnes qui vont reconditionner leur matériel après un an et le racheter parce qu’ainsi, ils respectent la loi, alors qu’en réalité on n’a rien gagné d’un point de vue environnemental ». C’est pourquoi le directeur de l’Institut Belge du Numérique Responsable insiste d’abord sur les aides permettant à une filière solide de reconditionnement de se développer, pour ensuite greffer sur celle-ci des obligations d’achats de reconditionné.

Une autre mesure ambitieuse pourrait résider dans des aides publiques à des structures qui proposeraient de la location de matériel (à l’instar de la coopérative Commown en France).

Pour envoyer un signal fort, une autre mesure politique pourrait résider dans l’interdiction de certaines ventes couplées, en l’occurrence toutes les offres permettant d’acquérir un smartphone neuf, souvent à très bas prix voire gratuitement ! – moyennant la souscription à un nouvel abonnement. Comme le souligne l’association Les Amis de la Terre France, « conditionner le renouvellement d’un abonnement – en général tous les deux ans – à l’offre d’un nouveau smart- phone est une machine à remplacer les produits prématurément ». Cela devrait également s’appliquer à tout équipement numérique dont l’achat serait encouragé par la souscription à un abonnement. Pour une telle mesure, c’est d’abord sur la législation européenne qu’il faudrait agir, pour que cette pratique soit répertoriée comme déloyale. En effet, en Belgique, les offres couplées ont été interdites jusqu’en 2009. À cette date, l’interdiction a été levée suite à une condamnation de la Belgique par la Cour européenne de justice. La directive européenne du 11 mai 2005 avait effectivement établi un recensement des pratiques commerciales considérées comme déloyales dans l’UE, et comme les offres couplées n’étaient pas considérées comme telles, la Belgique ne pouvait appliquer une législation plus restrictive. En attendant, il serait possible, par exemple instaurer l’obligation pour les points de vente d’informer sur les offres couplées de téléphones reconditionnés.

Pour Olivier Vergeynst, « la difficulté est de trouver les mesures qui ont un vrai impact environnemental. Une des façons d’y arriver serait de mieux réglementer la mesure de l’empreinte carbone du numérique en scope 1, 2 et 3, y compris l’utilisation par les clients. Cela devrait être fait au niveau européen, car c’est très mal mesuré aujourd’hui. La première étape serait donc de se mettre d’accord sur une manière de mesurer qui ne soit pas trop influencée par les lobbies du numérique. Et ensuite, comme pour tout ce qui concerne l’empreinte carbone, de mettre un prix suffisant pour que les entreprises aient un intérêt à la réduire, tout en gardant à l’esprit que l’empreinte environnementale est bien plus que l’unique empreinte carbone… ».

On pourrait donc imaginer des taxes mais aussi des incitants financiers. La taxation permettrait d’assurer un suivi de ce que font les entreprises en termes d’intelligence artificielle, par exemple : l’utilisation de l’IA est-elle nécessaire ? S’intègre-t-elle dans une logique IT for human ou est-elle « gratuite » ? Tout ce qui est extrêmement gourmand en données ne devrait être utilisé que de façon mesurée. Certains chercheurs avancent l’idée de certificats de sobriété numérique, à l’instar des certificats d’efficacité énergétique.

Quant aux incitants : aujourd’hui, les structures (publiques, privées) peuvent décider d’être accompagnées par l’Institut Belge du Numérique Responsable pour tendre vers un numérique plus durable, mais pour l’instant, aucun incitant financier n’existe. Une première mesure pourrait résider dans des aides financières de taille pour les structures qui prennent cette direction. Les appels d’offres, également, pourraient être conditionnés à ce critère du numérique durable : « pour l’instant, en Région de Bruxelles-capitale, ça peut permettre de dé- partager deux dossiers qui seraient équivalents en qualité, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin ».

Et bien sûr, continuer à réguler les géants du net et le business des don- nées personnelles, qui sont responsables d’une part non négligeable de la pollution numérique.

Une idée qui pourrait fonctionner au niveau national, selon le professeur David Bol, que nous avons interrogé dans le cadre de ce travail, serait d’agir au niveau des opérateurs télécom, qui sont des acteurs souffrant de peu de concurrence au niveau international et pour lesquels les pays ont la capacité de légiférer.

« En se disant qu’on a déjà des capacités de service extrêmement importantes à l’heure actuelle, on pourrait décider de les maintenir sans nécessairement vouloir les améliorer avec de nouveaux usages d’internet dans les années à venir ». Cela nécessiterait toutefois « d’arbitrer sur les usages en amont », afin de ne pas saturer le ré- seau. « Définir quels usages seraient prioritaires, quels usages seraient acceptables s’il y a de la bande passante, et quels usages on bannirait, nécessite bien sûr des choix politiques ». En effet, un principe important dans le numérique tient « dans la neutralité d’internet : les opérateurs ne peuvent pas faire cet arbitrage. Cette neutralité a une raison d’être : celle d’éviter le totalitarisme ou la mainmise d’opérateurs privés ou d’États sur la sélection des contenus. Il faudrait donc une recherche pour définir quels seraient les bons moyens légaux d’un côté, et d’un point de vue sociologique et éthique de l’autre, pour établir cette priorisation. Ces choix pourraient être opérés de manière démocratique par les instances politiques ou par la consultation citoyenne ».

Enfin, une mesure qui serait urgente et indispensable – et qui ne concerne pas que le numérique : l’élimination ou, a minima, la limitation de la publicité privée dans les espaces publics, comme cela a été décidé pour Grenoble, par exemple, depuis dix ans déjà. Si une interdiction totale semble utopique pour le moment en Belgique, il pourrait être décidé qu’à l’instar d’autres produits problématiques pour la santé, tout ce qui concerne le numérique soit également régulé, voire interdit, de publicité… Mais nous en sommes loin. En observant les écrans publicitaires de certains endroits de la ville de Namur récemment, nous avons eu l’impression que nombre de publicités concernent de la malbouffe, ou des équipements ou abonnements numérique.

Par ailleurs, pour aller dans le sens de l’exemplarité en termes de sobriété, il faudrait également que les villes envisagent une suppression des écrans publicitaires dans les lieux publics.

Pour David Bol, il y a toutefois un point crucial qui empêche le secteur du numérique d’adresser l’enjeu de la réduction de l’empreinte environnementale : il s’agit du fait que « ce secteur est structuré autour d’une série de lois empiriques sur lesquelles les entreprises s’alignent pour faire fonctionner leur business modèle. La loi la plus structurante parmi celles-ci est la loi de Moore. » Il s’agit d’une « loi économique, qui nous dit qu’en mettant plus de transistors par puce électronique, tous les deux ans environ, on est capable de génération en génération d’avoir de plus en plus de fonctionnalités pour un coût marginal de la puce assez stable. Ça crée donc du business, puisque tous les deux ans il y a des fonctionnalités en plus, permettant de vendre un nouveau dispositif ». Tout le secteur du numérique est donc basé sur cette loi, sur le fait que les performances évoluent de manière exponentielle avec le temps. Le problème, nous explique David Bol, est que « parvenir à miniaturiser les transistors devient de plus en plus difficile avec le temps car on se rapproche d’une limite physique qui est celle de l’atome de silicium, la matière constituant la tranche de la puce électronique ». Donc, plus c’est compliqué, plus ça demande d’argent et de moyens. Pour réussir à générer un retour sur investissement, un double effet-rebond se crée par conséquent : premièrement, ces entreprises vont vendre plus, donc produire plus ; deuxièmement, pour produire, les besoins en énergie et en matériaux croissent. David Bol considère que si l’industrie ne prend pas conscience du fait qu’il faut sortir de ce business modèle pour réduire les impacts environnementaux, le levier de l’économie circulaire, « qui a pourtant beaucoup de sens, ne sera pas un levier avec des impacts réels » : « en effet, donner une deuxième vie à un appareil ou étendre sa durée de vie ne fonctionne que si on réduit les volumes de production en amont. Si on continue à faire grandir les volumes de production, on se retrouve simplement avec plus d’équipements en usage en permanence… Si on fait durer les téléphones plus longtemps, on va fabriquer des objets connectés pour écouler les stocks de la production électronique. » C’est pourquoi nous souhaitions terminer ce chapitre sur cet élément qui nous semble fondamental : ce n’est donc pas seulement au niveau de l’UE que de nombreux changements vont devoir s’opérer, mais également au niveau mondial. D’autant plus qu’aujourd’hui, « la question de la souveraineté technologique est de plus en plus présente, et que plusieurs continents dont l’Europe ont décidé de se doter de chaînes d’approvisionnement locales : mais une localisation de la production sur le continent pourrait être une bonne nouvelle si elle se substituait partiellement à celle localisée en Asie. Or, on observe plutôt une production supplémentaire. On est donc face à une montagne en termes d’infléchissement des tendances ».

Ces éléments, que nous ne pouvions taire car ils sont à la base de tout le fonctionnement du secteur numérique, ne doivent toutefois pas nous empêcher de continuer à réfléchir et à agir au niveau local, sur les éléments tangibles sur lesquels nous avons prise, afin de nous approprier ou de nous réapproprier la question de la place du numérique dans nos vies. Pour ce faire, nous proposons, pour conclure cette étude, une réflexion sur des « pistes individuelles et collectives pour sortir du techno-capitalisme », pensées comme autant de petites graines d’inspiration pour nos lecteurs et lectrices, en espérant que celles-ci puissent trouver résonance en eux, en elles.

Nous disions en introduction que la sobriété numérique était plus un horizon collectif qu’individuel. Mais la sobriété numérique individuelle est sans doute un excellent point de départ pour une conscientisation plus large de la société, puisqu’elle est, on l’a vu, avant tout une prise de conscience : à titre individuel, réaliser qu’on fait un usage trop fréquent des outils numériques, quels qu’ils soient, est donc déjà un grand pas. La mise en pratique en est un autre, plus difficile à mettre en œuvre, car elle implique d’aller à contre-courant. C’est donc en s’entourant que l’on peut avancer plus vite dans une démarche de « désintoxication numérique », en parlant de ces questions, en partageant une éventuelle démarche de sobriété personnelle (ou une simple interrogation), et en laissant infuser. Frédéric Bordage mentionne aussi la nécessité de « s’entourer de connaissances fiables et d’acteurs à la fois sincères et experts », afin d’éviter les actes vendus par le greenwashing, qui sont inutiles ou de faible impact. Ainsi, une connaissance des actions qui peuvent vraiment faire la différence est indispensable. Et ces actions ne sont finalement pas patrico-pratique comme on pourrait le croire (effacer ses mails, aller sur un navigateur vert ou ce genre de choses), mais sont plutôt de l’ordre de la réflexion et d’un questionnement global sur les besoins. Pour le smartphone, Hélène Petit, autrice d’un livre sur la sobriété numérique sorti en 2023, identifie trois astuces pour limiter les usages excessifs :

Même réflexion pour Olivier Vergeynst : « L’essentiel, c’est questionner les besoins ». Ce qui nous ramène à la démarche low-tech telle que théorisée par Philippe Bihouix, dont nous avons déjà parlé dans une récente analyse: interroger la durabilité, interroger l’accessibilité, interroger les besoins.

Au niveau individuel, mais aussi et surtout, au niveau collectif et donc, dans l’action publique. Dans la conclusion de sa communication lors du colloque « L’action publique à l’ère du numérique » en mars 2023, Périne Brotcorne, déjà citée plus haut, a conclu sur l’excellente porte d’entrée que propose Philippe Bihouix, dont les questionnements devraient être « essentiels quand on développe des services publics pour l’intérêt général » : « Quelle est la plus-value de chaque technologie, quelle est son utilité (faire preuve de techno-discernement) ? Quelle est l’accessibilité, donc l’appropriation possible de cette technologie ? Et enfin, les technologies numériques en voie de conception sont-elles en adéquation avec les limites des ressources planétaires ? ».

Ces questions sont une porte d’entrée, mais on voit aussi les limites que cela comporte. On a beau savoir, on continue sur notre lancée. Quelles autres portes d’entrée alors ? Nos lectures, surtout celle d’Alain Damasio, nous soufflent une réponse en deux temps :

L’information et l’éducation ont un rôle de premier plan à jouer dans les réflexions sur nos usages du numérique et sur les avenirs souhaitables. Pour que la sobriété numérique puisse devenir un horizon positif et non plus synonyme uniquement de privation, il importe non seulement d’informer, mais d’éduquer au numérique (d’autant plus depuis l’apparition de l’IA), dans un vrai programme qui irait bien plus loin que de « simplement éduquer au numérique ». En sachant qu’une grande difficulté, pour les formateurs/enseignants eux-mêmes, est de réussir à se tenir à jour, face aux multiples nouveautés qui apparaissent chaque jour dans le domaine. Il y a encore deux ans, ChatGPT n’existait pas : il bouleverse déjà aujourd’hui le secteur de l’enseignement…

Sur la nécessité de développer une éducation complète au numérique, je laisse la parole à Alain Damasio qui, dans son livre Vallée du Silicium, offre un passage inspirant :

Alors il est peut-être temps d’éduquer : éduquer à l’ancienne, éduquer inversé, s’auto-éduquer et s’entre-éduquer, des parents aux enfants et des enfants aux parents, à la maison, en classes bleues, dans des assoces, dans des tiers-lieux, par l’éducation populaire ou experte, en ville comme à la campagne, à l’aide des pirates et des hacktivistes. Et même éduquer, rêvons debout, sous l’égide de l’Éducation nationale, où la techno doit passer de matière-poubelle décérébrée à un statut aussi crucial que le français et les maths pour émanciper nos collégiens et nos lycéens par la connaissance et la pratique lucide des réseaux. Éduquer d’accord, vous me direz, mais à quoi ? À ce qui fait nos routines et nos quotidiens d’utilisateurs, déjà. À la manipulation de notre attention, ensuite. À la prise de distance. Et interroger. Pour ouvrir les crânes, pour sortir des tunnels stimuli-réactions. Interroger tout ce que le numérique transforme en nous, sans cesse, et tout ce que ça traverse. Interroger la psychologie que ça mobilise, les rapports sociaux que ça forme, les enjeux philosophiques que ça soulève, et la politique qui en dé- coule. Interroger ce que peut encore l’État, ce que peuvent encore défendre ou réguler le droit et les lois. […] questionner l’idéal de fluidité et de facilité, l’ergonomie molle ; discuter l’impact des technos sur la planète, sur notre santé, sur nos cancers, sur nos déchets, sur la misère ; décomposer les rythmes machiniques, montrer comment la techno désynchronise la vie sociale, la stresse ou la bloque, l’accélère ou la sature ; interroger l’idéal de continuité de service et de performance apprendre la déconnexion, la coupure […] ; former aux low-techs, privilégier les ateliers où on fait soi-même ;

Sur le recréation d’espaces de lien, revenons encore une fois à Damasio : en 2021, l’écrivain, entouré d’un collectif, a fondé L’École des vivants, un lieu qui est « une zone d’expérimentations. Élevage, maraîchage, stages de théâtre, de clown, d’écriture ou de “polytique”, résidence d’artistes et d’écrivains […] Un lieu pour se transformer, individuellement et collectivement, et sortir du techno-cocon ». Damasio explique : « Travailler sur le lien, retisser des liens humains suffisamment riches, denses, […] car le néo-libéralisme a toujours vendu le contraire […] : la liberté ne peut être conçue que d’une seule manière et c’est la liberté individuelle […] Il faut donc du lien humain, intense, incarné, retrouvé, avec cette dimension corporelle qui aujourd’hui est complètement dématérialisée ». Dans le même esprit, Frédéric Bordage en appelle « à créer des oasis de sobriété numérique ».

Revenir au lien au vivant est également fondamental pour l’écrivain, qui constate : « On vit toujours avec un dualisme nature-culture. […] Le lien est complètement coupé. Si tous les liens sont retissés, re-tramés, tu retrouves de la puissance et c’est plus fort que le techno-capitalisme ». C’est donc un nouveau récit collectif plus fort que le scénario techno-capitaliste qu’il nous faut construire. Si la réponse ne vient pas du monde politique, gageons qu’elle puisse venir de la société civile, qui tel le colibri, pourrait faire sa part, et remonter à nos dirigeant·e·s que le monde dans lequel nous souhaitons vivre n’est pas celui qu’on nous offre, et qu’un avenir dans lequel le numérique serait pensé, réfléchi, interrogé collectivement à la hauteur des enjeux qu’il soulève, est possible. Qu’ensemble, nous puissions faire en sorte que le numérique continue à servir l’humain, sans que l’humain y soit assujetti, et en respectant les limites de notre planète. Que nous puissions dessiner un avenir où tout est possible, où des liens se tissent autour des technologies et où l’on en débat ; où l’on fait sortir le numérique de l’emprise de multinationales privées avides d’argent ; un avenir, surtout, qui soit plus désirable que le scénario technocapitaliste actuel. Un avenir où les imaginaires se libèrent pour construire un meilleur vivre-ensemble. Voici, à notre avis, un programme enthousiasmant à prendre à bras-le-corps, individuellement, collectivement, démocratiquement, philosophiquement, poétiquement, pour relever un des défis majeurs de ces prochaines décennies.

Anna Constantinidis est titulaire d’un doctorat en langues et lettres. Elle est chargée de recherche pour la thématique Médias & Actions citoyennes au sein du pôle Recherche & Plaidoyer et formatrice chez Citoyenneté & Participation.

Les réferences et citations sont disponibles dans la version .pdf.